第1回 AIって何だろう!?

最近よく耳にする「AI」。これは「Artificial Intelligence(アーティフィシャル・インテリジェンス)」の略で、日本語では「人工知能」といいます。でも、「AIって何?」「ちょっとこわい...」と思っている小学生のみなさんも多いのではないでしょうか。

AIと上手につきあっていくためには、ただそのしくみを知るだけでなく、「わたしたちはAIとどんな関係をつくっていくのか」「AIによって見えなくなってしまう大切なことは何か」といったことを考え、自分なりの考え方や判断の軸を持つことが大切です。

AIはとても便利な道具です。でも、使い方によって、社会にとってよいことも、困ったことも起こりうるのです。だからこそ、数字やデータにはあらわれない気持ちや声、場の雰囲気や感情といった「見えにくい大切なもの」に気づく力が、これからますます求められていきます。

大事なのは、正解をすぐに出すことよりも、「なんでだろう?」と立ち止まり、ふしぎに思う心を大切にすること。そして、友だちとちがう考えや感じ方を持つことが、新しい未来を生み出す大きな力になる のです。AIがどんどん身近になる今だからこそ、みんなで考え、話し合い、ときには失敗しながらもチャレンジして行動していくことが大切です。

このコーナーでは、AIを単なる機械としてではなく、社会のあり方や人と人との関係にも関わる大きなテーマとして、一緒に考えていく道すじを示していけたらと思っています。

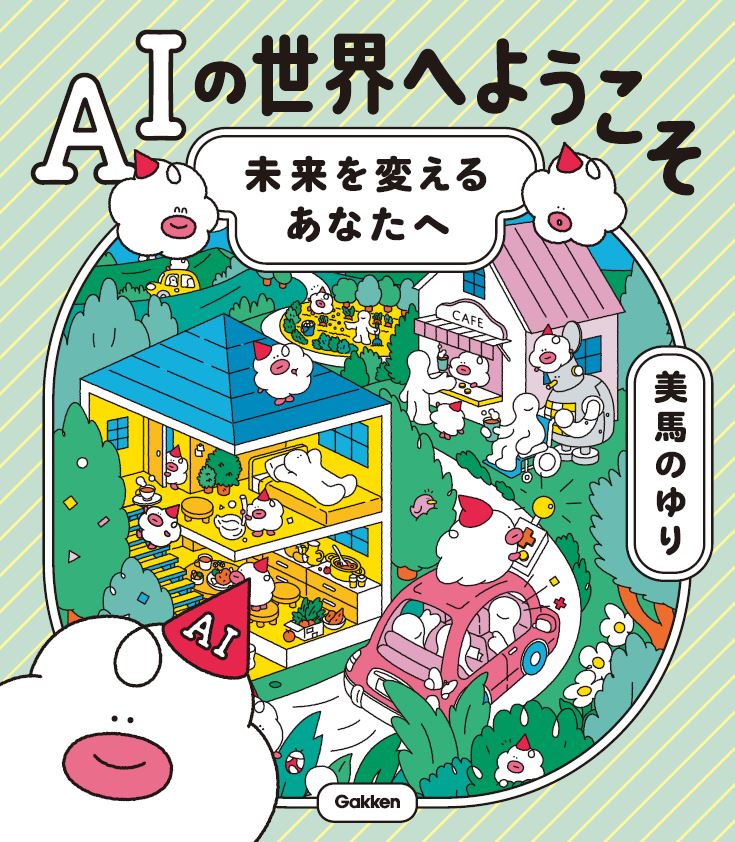

よりくわしく知りたい人は、下に紹介する本をぜひ読んでみてください。AIについて学ぶ、はじめの 一歩にぴったりの内容になっています。

|

|

美馬のゆり先生紹介 電気通信大学(計算機科学)、ハーバード大学大学院(教育学)、東京大学大学院(認知心理学)で学ぶ。博士(学術)。公立はこだて未来大学および日本科学未来館の設立計画策定に携わる。設立後は、大学では教授、科学館では副館長 (2003-2006) を務める。 2008年に「サイエンス・サポート函館」を立ち上げる。この活動で、平成26年度文部科学大臣表彰科学技術賞(理解増進部門)を受賞。2023年に学生と共に、NPO法人「学び足しデザイン工房」を創設。 NHK経営委員 (2013-2016) のほか、中央教育審議会委員、科学技術・学術審議会委員などを歴任。2021年9月から1年間、カリフォルニア大学バークレー校人工知能研究所および人間互換人工知能センター 客員研究員。2023年10月から日本学術会議会員(第26期・第27期)。 『未来をひらく 小学理科』編集委員。 |

|

|

【執筆書籍が賞を受賞】(Gakken) 第40回電気通信普及財団賞:「テレコム学際研究賞 特別表彰」を受賞。 児童にもわかりやすく解説した書籍です。 技術解説にとどまらず、AI時代に求められる共感力や創造力、多様な価値へのまなざしを伝える点が高く評価され、子ども向け書籍としては異例の受賞となりました。 |