第1回 「ESDって,私の学校でも取り組まないといけないのですか?」ほか

《問い》「ESDって,私の学校でも取り組まないといけないのですか?」

《手島》 そうです。日本中,どの学校でも取り組まないといけないんですよ。

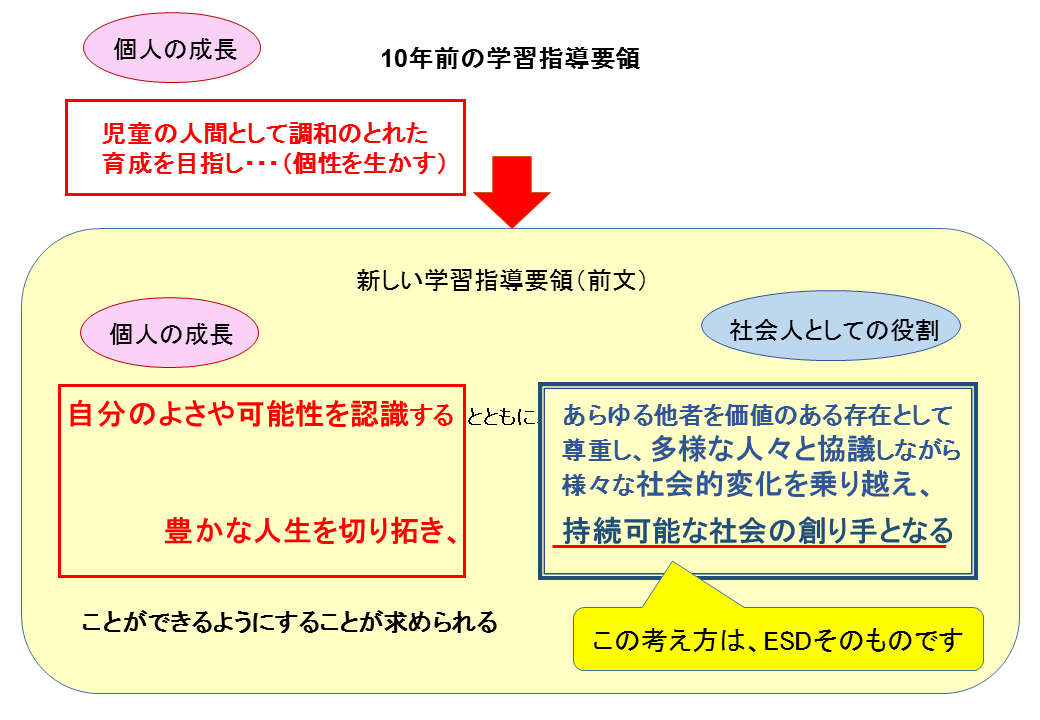

報道等で十分に伝えられていなかったので,校長先生や教育委員会の方にはわかりにくかったと思うのですが,2020年度から始まる学習指導要領には,新たに「前文」が設けられました。そこに示されているのは,英語や道徳の教科化などといった,枝葉の改革ではありません。

「これからの学校教育には,こうした教育の目的及び目標の達成を目指しつつ,一人一人の児童(生徒)が,自分のよさや可能性を認識するとともに,あらゆる他者を価値のある存在として尊重し,多様な人々と協働しながら様々な社会的変化を乗り越え,豊かな人生を切り拓き,持続可能な社会の創り手となることができるようにすることが求められる。このために必要な教育の在り方を具体化するのが,各学校において教育内容等を組織的かつ計画的に組み立てた教育課程である。」

と,示されています。個人の成長を重視しつつも,変化の激しい世界のなかで,十分な責任を果たすことも同時に求められるように変わってきたのです。

つまり,学習指導要領を法的根拠として,どの学校でも「持続可能な社会の創り手」の育成を目指して全校を挙げた取り組み,つまり「Education for Sustainable Development」に向けて,教育課程の編成に取り組んでいかなくてはなりません。

どうですか? あなたの学校の教育課程は,そのような視点から編成されましたか? 英語の時数をどうするか,道徳の教科化にどう備えるか,なんてことばかりやっていたのではありませんか? 移行措置で時数のことしか考えられないとしたら,教育者としては残念ですね。

《問い》「持続可能な社会の創り手って,どうやったら育つのですか」

《手島》 いい質問ですね。でも,これは『正解の無い問い』かもしれません。これからの社会はどのように変わっていくのでしょう。また,そこで求められる資質や能力は,どのようなものなのでしょう。だれにも分かりませんね。まだだれも見たことのない未来の社会は,現在の子どもたちの学びと成長によって,次の時代が創られていくのです。より良い世界を実現してほしいですよね。

そして,そのような子どもたちの学びや成長を創るのが,私たち教師の仕事です。19世紀半ばから今に続く,産業界に有意な人材の育成や国民国家型の学校教育のあり方で大丈夫ですか? いやいや,十分とは言えそうにありませんね。答えを探し続けなくてはなりません。

「だれが?」って,あなた方教師が,自分たちで世界の変動を感じ,それを踏まえたうえで教育のあるべき方向性を考え,それをお互いに出し合い,検討し合いながら決めていかなくていいんですか。手島とか,文部科学省の誰かが「こうやれ!」と言うのを鵜呑みにして,言われたとおりにやるつもりだったのですか。

いくら文部科学省が言ったとしても,それを「なるほど,そうだね。それいいね。」と,自分が思わない限り,誰もやらないってことぐらい,私だって知っています。ESDという教育も同じです。偉い先生に「ESDとは・・・」なんて聞かされても,自分がやる気にならない限り,何も進みません。

子どもたちが生きていく時代や世界を考え,どんな教育が求められているのか,教師たちで知恵を出し合い検討し,勇気を持って教育の在り方を変えていく。そのような主体的に問い続けることができる教師の育成なしに,「持続可能な社会の創り手」を育てることはできないのです。

手島 利夫

1952年東京都生まれ。

前江東区立八名川小学校長。ユネスコスクールとしてESDカレンダーの開発・ESD推進に携わる。

2007年以来,ESD円卓会議委員等の役職を務める。2010年第1回ユネスコスクールESD大賞を江東区立東雲小学校が受賞。2012年第3回ユネスコスクールESD大賞を江東区立八名川小学校が受賞。2014年ユネスコESD世界会合参加。2015年博報児童教育振興会より,教育活性化部門で「博報賞」個人受賞。2017年,第1回ジャパンSDGsアワード特別賞を受賞。

◆著書◆

『学校発・ESDの学び』(2017年 教育出版)

共著『日本標準ブックレット 未来をつくる教育ESDのすすめ』(2008年 日本標準)