第12回「保護者・地域の方々に,ESDをどのように理解してもらえばいいのでしょうか?」

《問い》保護者・地域の方々に,ESDをどのように理解してもらえばいいのでしょうか?

《手島》多くの先生方と同じように,保護者や地域の方々にとって,ESDはなじみのない「不可解な言葉」です。言葉だけの説明では,正確に伝わりにくく逆効果になりかねないので,慎重に進めることが重要です。

私が平成22年4月に八名川小学校に着任した際には,保護者に向けて「ESD・持続可能な開発のための教育を進めます。」などとは,決して言いませんでした。「地域に根ざし,未来を目ざす教育に全力で取り組みます。」と伝えたものです。当時の学習指導要領には今回の前文のような記載はなく,開校以来,地域や保護者の支えと職員の努力によって営々と積み重ねてきた伝統をしっかりと理解し,その土台の上に新たな要素を加えていくことが重要と考えていたからです。そこで職員には,伝統を踏まえつつ,どのような教育を目ざすのかについて明確に伝え,協力をお願いし,一緒に取り組み始めました。

保護者・地域に向けては,子どもたちの姿で成果を示せる時が来たら「これが,私たちがESDという理念をもとに育てている子どもたちの姿です。」と伝えようと考えていました。その後,本校着任から1年半後の平成23年11月に東京海洋大学で開かれたユネスコスクールの全国大会で,ESDの授業の様子を,本校の6年生たちがさかなクンと一緒に公開することになりました。この授業は高く評価され,全国から集まった400名もの先生方がご覧になり,ESDの授業への理解を深めていただくことができました。さらにその様子を「ESDの授業で育ち,ユネスコスクール全国大会でその成長ぶりを高く評価された子どもの姿」として,学校だよりで保護者や地域の方々にもお伝えしました。その頃とは時代は変わっていますが,このように時間をかけて慎重に,子どもの姿を通してESDへの理解を求めるという姿勢は,まだまだ必要だと思います。

「持続可能な社会の創り手」を育む教育は,学校関係者にとって重要なキーワードです。しかし,多くの保護者や地域の方々にとっては,まだまだなじみのない「不可解な言葉」なのです。というのも,彼らはその人生において「学力」や「学歴」を手がかりに成功し,あるいは学歴社会の辛酸を味わってきています。ですから,それ以外の教育理念をすぐに理解できなくても当然なのです。いくら文部科学省,学習指導要領や国際連合で「重要」だとされても,数値化できる「学力」や「学歴」の呪縛から,簡単に解放されるとは思えません。学習指導要領が改訂され,主体的・対話的で深い学びの実現や,思考力・判断力・表現力の育成に向けた授業の改善を語っても,目の前の子どもの変容や,明白な事実で証明できない限り,誰も信用してはくれません。それどころか,明白な事実にさえ目を背けかねないのです。もはや「学力」は,マスコミや受験産業が流布している「学歴信仰」,「知識偏重教育」によって支えられています。簡単に「改宗」できるようなものではありません。一体誰が,どのようにすれば,古い「信仰」から目を覚まさせられるのでしょうか。

《問い》では,ESDを語るには,どのように話を進めればいいのですか?

《手島》全国各地で,地域の方々や保護者を対象に講演する際には,「我が子をすばらしい子に育てたい。」という親としての当然の期待を考慮し,話を始めます。さらに「健康で,賢く,思いやりのある子に育てたい。」「しっかりした知識,学力を身につけ,いい大学にも入れたい。」という切実な思いにも寄り添います。

また,学校教育への期待にもふれます。「どの子にも,わかるまで心を込めて徹底した指導をしてほしい。」「優しさの中にも厳しさのある指導をしてほしい。」「数値として『学力向上』の成果を示してほしい。」などの要望ですね。それらも当然の思いとして受け止めます。実際に,このような『基礎・基本の徹底と学力の向上』に向けて総力を挙げた取り組みを進めている自治体も数多くあります。しかしそもそも,知識・理解中心の日本の教育やそこで重視されている『学力』は,現在の『世界』において,どのような価値があるのでしょうか。尾木ママこと尾木直樹先生のご著書(『取り残される日本の教育 わが子のために親が知っておくべきこと』[講談社+α新書])の中の資料から考えてみましょう。

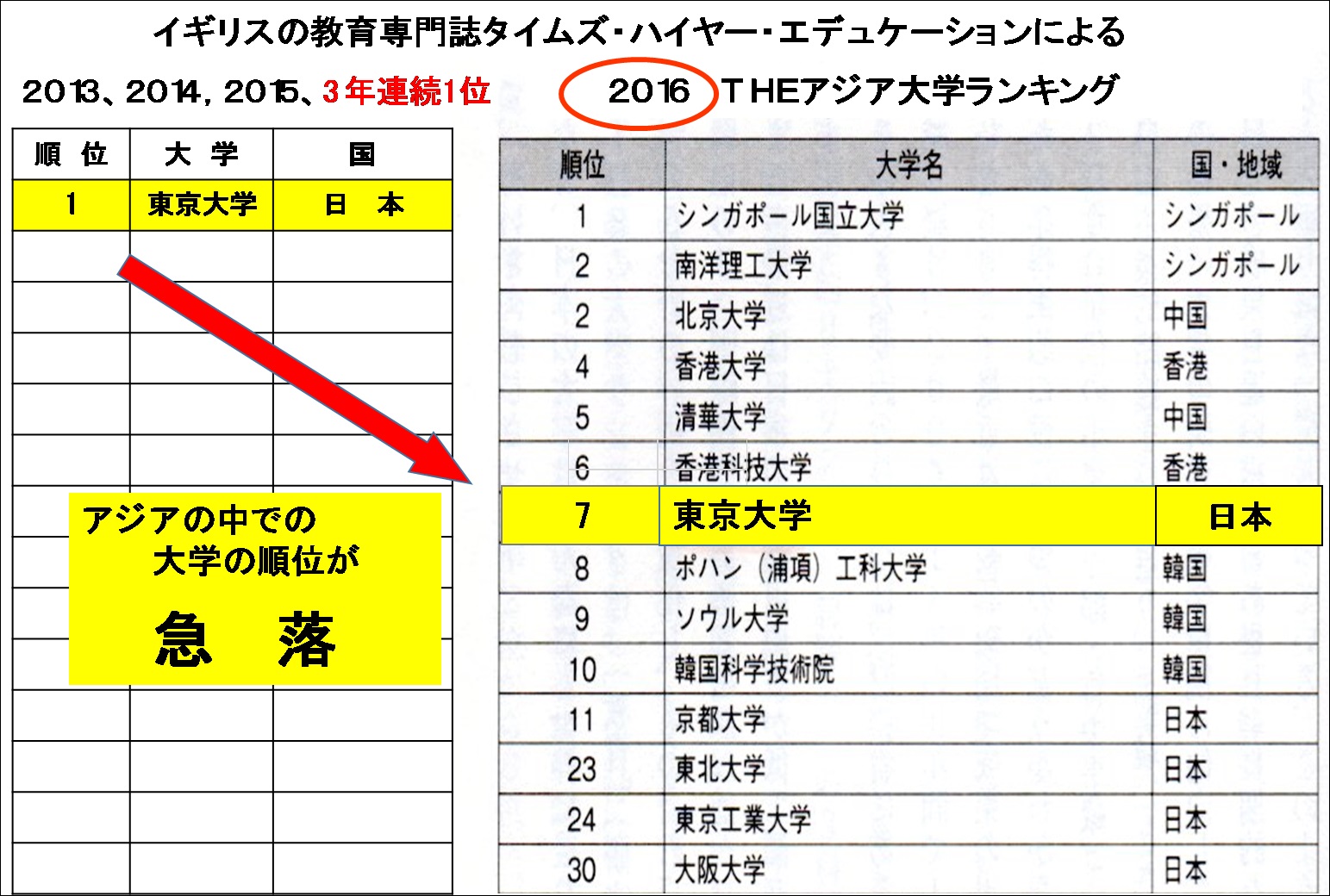

多くの保護者が崇め奉っている学力の総本山ともいえる『東京大学』は,アジアの中で2015年までトップの座にありました。ところが2016年には,アジア大学ランキングで7位に転落し(イギリスの教育専門誌,タイムズ・ハイヤー・エデュケーションによる),同じ年の世界ランキングでは,2014年の20位から39位に転落しているのです。東京大学と並び,国内で双璧をなすと言われているあの京都大学ですら,世界では91位なのです。

Times Higher Education: Asia University Rankings 2016, World University Rankings 2016-2017

アジアの国々の子どもたちが,この年になって急に賢くなったわけではありません。実は1900年代の終わりから2000年代の初めにかけて,シンガポールも香港も中国もそれまでの「知識・理解」を中心とした教育から「資質・能力」を育てるコンピテンシー・ベースの教育へ,教育施策を大きく変えていたのです。しかし,日本では子どもたちの育つ16年の間(6+3+3+4=16),20世紀型の教育を引きずってきたので,2016年になってアジアの国々の子どもたちにあっさりと逆転されてしまいました。これは,日本の教育政策の完全な敗北です。

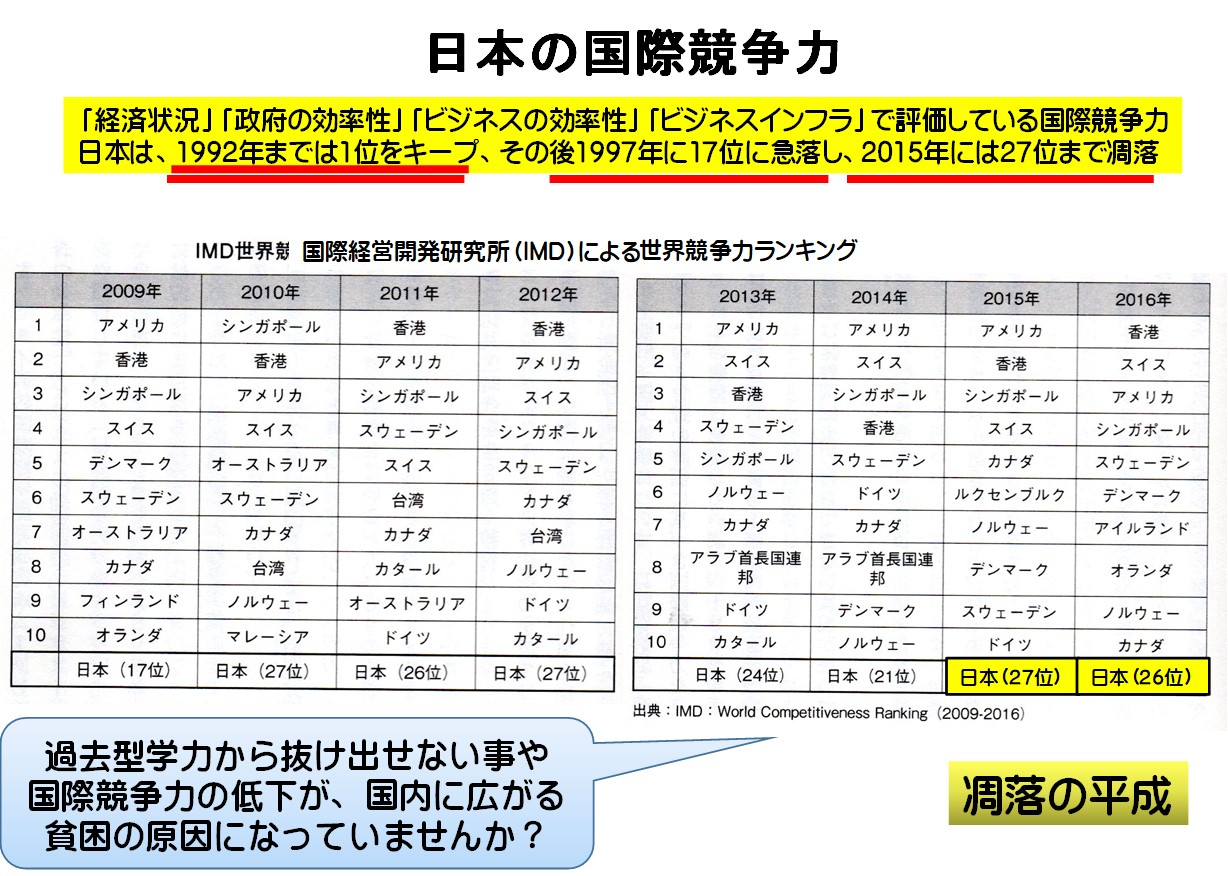

また,日本人の学力の低下は,国としての国際競争力の低下にもつながっています。1992年まで世界で1位を誇っていた日本の国際競争力は,2015年には27位にまで転落し(IMD:国際経営開発研究所による世界競争力ランキング),労働生産性(給料)でもOECD加盟諸国の中で21位にしか評価されていない(公益財団法人日本生産性本部:「日本の生産性の動向」2015年版)のです。そのため,日本人の賃金が上がらないのも無理はありません。今後はアジア諸国にも抜かれ,もっと貧しい国になっていきそうです。

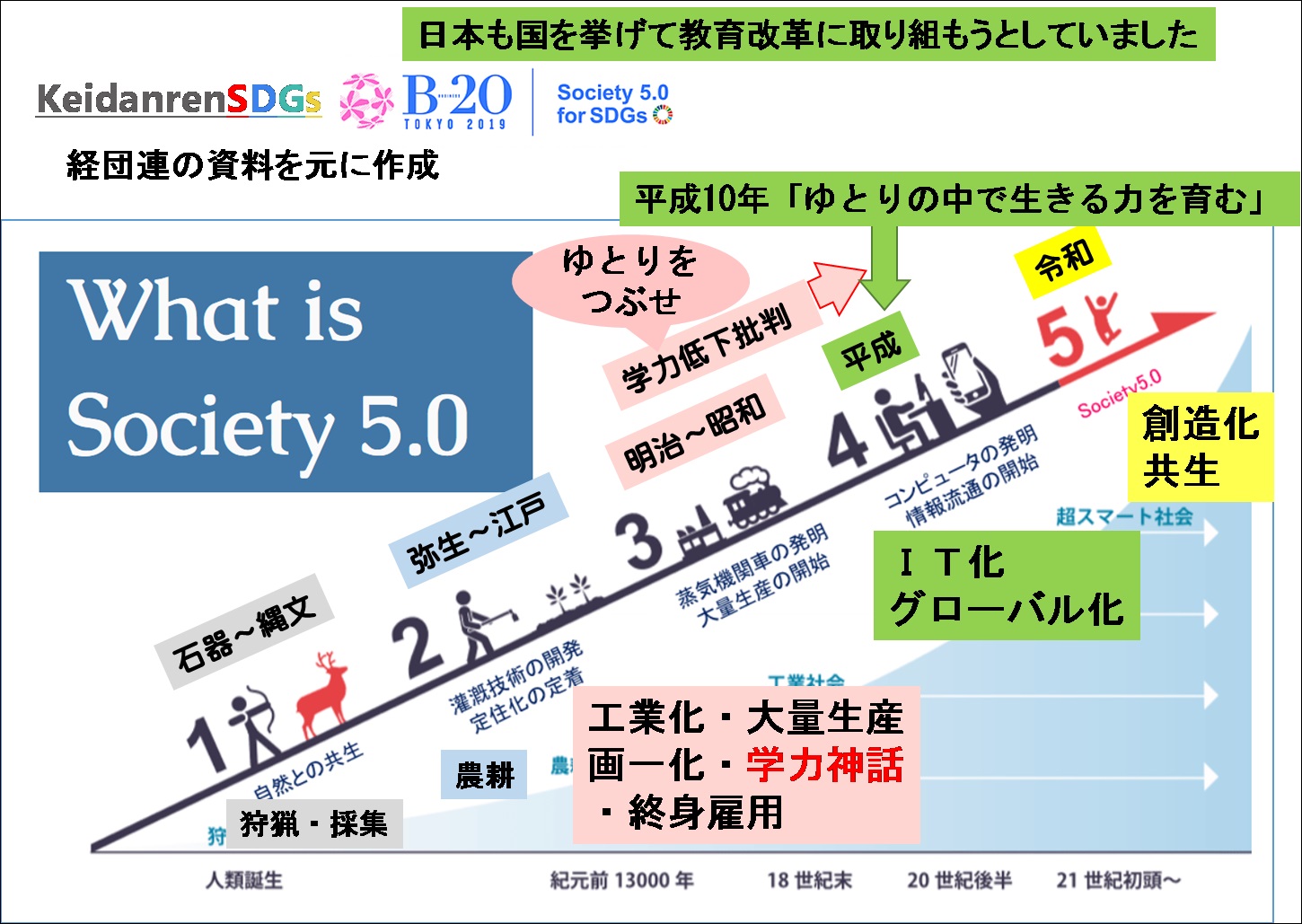

「日本の教育政策の完全な敗北」と言いましたが,誰に敗北したのでしょうか。実は日本でも,教育課程審議会答申を踏まえて,文部科学省が見事な教育改革案を1998年に示していたのですが,それが葬り去られてしまいました。真の敵は国内にいたのです。皆さんご自身かもしれませんよ。確認のために,当時の教育施策をざっとふり返ってみましょう。

1998年(平成10年)に告示され,2002年(平成14年)から施行された学習指導要領は,アジア諸国の取り組みとも同じ方向性をもった,優れた教育改革案でした。21世紀を生きる子どもたちに必要な「生きる力」というキーワードを示し,教科等横断的な「総合的な学習の時間」を導入することで「自ら課題を見つけ,自ら学び,自ら考え,主体的に判断し,よりよく問題を解決する資質や能力を育てること」を明確に示し,コンピテンシー型の教育観へ大きく踏み出したものでした。各学校現場はその実現に向けて熱心な取り組みを始めたのです。

しかし,学習指導要領の教育観を変更しても,子どもが育ってその成果が出るまでには時間がかかります。まだ大きな成果も示せていなかった2006年に,OECD(経済協力開発機構)による生徒の学力到達度調査(PISA)の【見かけ上の】順位転落がマスコミによってセンセーショナルに報じられ,国民の『学校教育に対する冷静な判断力』は奪われました。不安を煽り立てられた人々が同調し,日本中で学力低下論が渦巻き,「ゆとりの中で生きる力を育む」とした学習指導要領批判にまで発展しました。その結果,日本の教育は,明治から昭和まで続いてきた工業化時代(下図のピンクの部分:Society3.0)に大きな成果を挙げていた「過去型の知識・理解教育」に引き戻されてしまったのです。

全国学力学習状況調査で示された「学力」を,マスコミに面白おかしく取り上げられ,議会からも「低学力をどうするのか」と追究された都内A区の教育委員会が,教育「論」を投げ捨てて学力向上「策」だけに必死になった事例もこのときに生まれました。また,ベーシックドリルとオリンピック・パラリンピック教育しか示せなかった東京都の教育無策も,この時の影響を長く引きずって現在に至っているのです。同様の事例は全国に広がりました。この結果,受験産業は潤い続けましたが,日本の子どもたちと国民の未来は閉ざされてきたのです。そしてその結果が尾木先生の資料のように,16年後の2016年に表面化してきているのです。

このような具体的な事実をお伝えし,「皆さんは『ゆとり教育』を『ゆとり』の名のもとに馬鹿にしたり,批判したりしてきませんでしたか。」と改めて問いかけるのです。物事に対して一面からとらえた「あげつらい」に同調すると,大切な教育改革の本質を失いかねないのです。今でも同様なことが進行しているかもしれません。十分に気をつけましょう。

《問い》2020年度から完全実施される学習指導要領にも,優れた教育施策が示されているのですね。

《手島》20年前に示された学習指導要領の本質は,IT化やグローバル化が進み,AIと共存する現在でも見事に通用するものです。今回の学習指導要領は,前文にESDの理念を明確に示すなど,従来のものを一層深化させています。

その中身を示す前に,これからの社会ではどのような教育が求められているのか,保護者や地域の方々にも考えていただきましょうか。「あなたが中央教育審議会の委員だったら,どんな教育を進めますか。箇条書きで結構ですから,2分以内で5つまで書いてみてください。」と書き出してもらいます。(時間が許せば,近くの方々と共有していただくと楽しいです。)そのうえで,今回の学習指導要領ではそれらのうちの何がどのように示されているのかも,プレゼンなどで示せるといいと思います。

私の場合でしたら,学習指導要領で示されている教育改革の具体策が,江東区立八名川小学校の教育実践の中で,どのように実現されているのかも見ていただきます。具体的には,「ESDカレンダーを使ったカリキュラム・マネジメント」や「子どもの学びに火をつける主体的で問題解決型の学習過程」,「全校SDGsを中心にした全校学習発表・交流会ともいえる八名川まつりで,対話的で深い学びに取り組む子どもたちの楽しそうな姿」「全校で取り組むSDGs実践計画表」などです。このことによって,学習指導要領の目ざすものが,単に学力の向上にとどまらず素敵な学びの世界への入り口につながることや,「持続可能な社会の創り手」の育成につながっていること,そして,どの学校でも工夫次第で実現できるノウハウや指導観で支えられていることなどを,具体的な教育改革論と方策で語るのです。さらに,このような学びの中で育つと,いわゆる「学力」も飛躍的に伸びることも付け加えましょう。

ただし,このような話は誰でもできるわけではありません。学校に対する信頼,あるいは校長・職員に対する信頼感・期待感があって初めて保護者や地域の方々が耳を傾けるのだと思います。そしてその説得力のもととなるのは,子どもが楽しく,真剣に学び,たくましく育っている姿であり,それを支えようと真剣に取り組んでいる職員の姿なのです。新たな時代の学びを創りだそうと教育の質の向上に向かって自らの指導力の向上に取り組んでいる教員の姿に保護者や地域の方々が強く共感し,子どもたちの未来のために何ができるのかを共に考え,協働していくためのつながりを作るという一貫した学校経営の方向性をもつことこそが重要だと思うのです。

私たち教員は,目に見える品物を売り買いしているわけではありません。目に見えない信頼を土台に,夢を売っているような仕事かもしれません。「ESD:持続可能な世界を教育の力で実現する」という夢を先生方,地域や保護者,そして子どもたちと共有し,さらに社会と共有していくのです。一緒に創るリーダー,あるいはファシリティーチャーとして人々の夢に寄り添い,答えのない世界に一緒に踏み出し,よりよい世界を創っていこうとする私たちの姿勢こそが,理解や協働を得るためのいちばんの近道だと思います。

新しい学習指導要領を踏まえた学校教育が,2020年度より小学校から順次全面実施されます。保護者や地域の方々に「今年度から学習指導要領でこう変わります。」と説明するだけではなく,「まずは子どもたちの具体的な学びの姿でご覧ください。・・・。」そして,「その実現に向かって,私ども職員は・・・。」と語ったうえで,「今回の学習指導要領では,よりよい学校教育を通してよりよい社会を創るという理念を学校と社会が共有し,連携および協働によってその実現を図っていくという社会に開かれた教育課程の実現が重要だと示されております。保護者そして地域の皆さんには「・・・」という点からご理解やご協力をいただき,私たちが,そして子どもたちが生きていく基盤となる持続可能な社会の実現に向けて,力を合わせてまいりましょう。よろしくお願いいたします。」というようなお話をしていただければと思います。

コラム「ESDについて質問です!」の12回目のお話は以上です。今後は皆さんの実践から新たな理論が生まれ,保護者や地域の方々を巻き込んで,ユニークなESDの取り組みが全国各地に広がっていくことを期待しています。最後までお読みいただき,ありがとうございました。

下のwebページでも参考になる情報を発信しています。よろしければ,ご参照ください。

手島 利夫

1952年東京都生まれ。

前江東区立八名川小学校長。ユネスコスクールとしてESDカレンダーの開発・ESD推進に携わる。

2007年以来,ESD円卓会議委員等の役職を務める。2010年第1回ユネスコスクールESD大賞を江東区立東雲小学校が受賞。2012年第3回ユネスコスクールESD大賞を江東区立八名川小学校が受賞。2014年ユネスコESD世界会合参加。2015年博報児童教育振興会より,教育活性化部門で「博報賞」個人受賞。2017年,第1回ジャパンSDGsアワード特別賞を受賞。2018年,日本ユネスコ国内委員会会長賞としてユネスコスクール/ESD推進功労賞を受賞。

◆著書◆

『学校発・ESDの学び』(2017年 教育出版)

共著『日本標準ブックレット 未来をつくる教育ESDのすすめ』(2008年 日本標準)

手島先生へのご質問,ご感想などはこちらまでお願いいたします。

1e-040-00@kyoiku-shuppan.co.jp