第3回 「ESDに取り組んでいたらSDGsが出てきて困っています。」ほか

《問い》「ESDに取り組んでいたらSDGsが出てきて困っています。」

「一体どちらに取り組んだらいいのですか?」

《手島》 全く,迷惑な話ですよね。そして,わかりにくいですね。結論から申し上げます。

「ESDもSDGsも目指すところは全く同じです。目的はどちらも『持続可能な社会を実現すること』です。学校教育は,SDGsのことも視野に入れながらも,堂々と臆することなくESDに取り組めばいいのです。」

教育がSDGsにすり寄っていく必要はありません。むしろSDGsの各目標を実現できるように,教育の力で支援すればいいのです。

SDGsの目標や取り組み,あるいは理念等についての理解を拡げるための指導は,もちろん行ってもいいですし,それぞれの目標に向かった授業づくりを工夫することも悪くありません。

でも,各校ではESDの実践を通じて,あるいは総合的な学習の時間を通じてさまざまな課題と向き合い授業づくりを進めてきたのではありませんか。

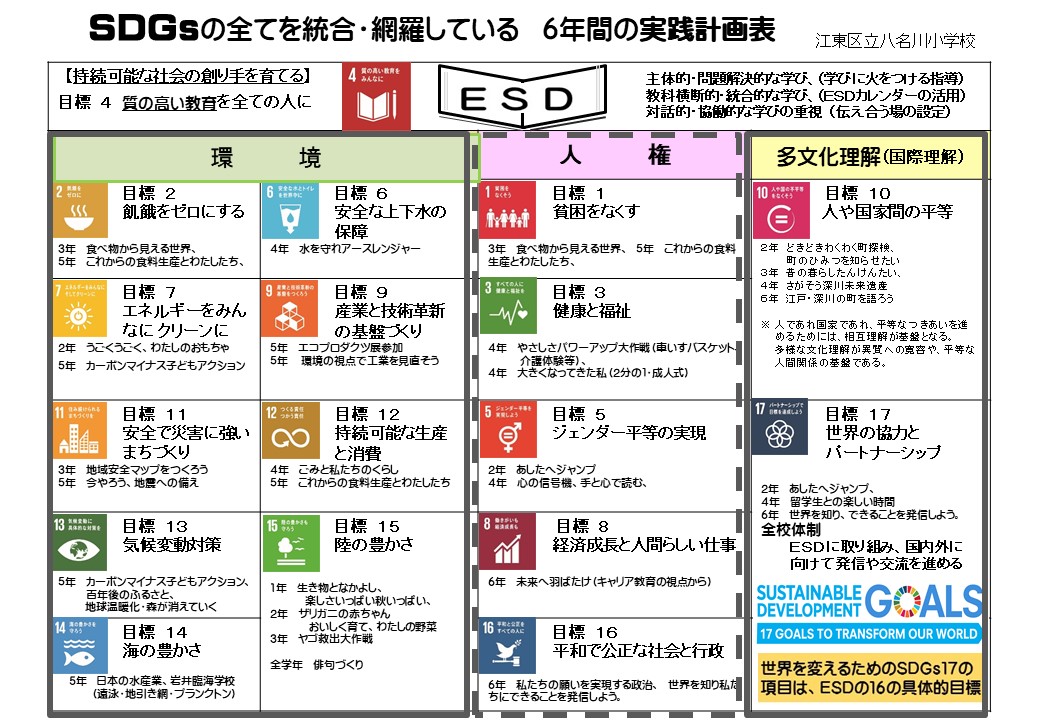

例えば,「地震だ,どうする!」「これでいいのか日本の食生活・わが国の食料生産と自給率を考えよう」「プールのヤゴ救出作戦」「海の汚れをどうしよう」「地球温暖化をどう生き抜くか」などはSDGsの中の「⑪住み続けられるまちづくりを」「②飢餓をゼロに」「⑮陸の豊かさも守ろう」「⑭海の豊かさを守ろう」「⑬気候変動に具体的な対策を」などの中身です。このように考えると,「今まで取り組んできたことを,SDGsのそれぞれの窓に放り込んでみればいいんだ」と気づきます。こうして作ったのが八名川小学校のSDGs実践計画表です。

もう,これがあれば,SDGsなんか怖くありません。持続可能な世界の実現に向けたESDの取り組みで,価値のないものなどあるはずもありません。そして,SDGs全体を包括しているのがESDそのものなのです。

各学校では,今までの取り組みの単元名と学年を,SDGsの窓の中に整理しながら入れてみてください。自分の学校のSDGs実践計画表ができあがります。それはもう,すばらしいカリキュラムマネジメントの始まりなのです。

それらの内容を,これまでどのように指導・改善してきたのか,指導案等と前年までに使った授業用の資料があれば,一層すばらしいカリキュラムマネジメントが進みます。

今回の学習指導要領改訂では,前文に「持続可能な社会の創り手」を育てるという理念を明確に示し,「カリキュラムマネジメントを工夫せよ」「それらが主体的・対話的で深い学びになるような授業改善を進めよ」という2つの視点を示しているのです。 いかがですか,上記のような「SDGs実践計画表」を作っていけば,皆さんの学校でも自治体でも,学習指導要領の最重要課題をきちんとクリアすることができるのです。

SDGsは「持続可能な世界の実現」という大きな目標を17に分けて,各企業や各自治体の部署ごとにも取り組みやすくしています。すばらしいアイデアです。誰でもが,どこからかでも手を付けられそうです。しかし,よくあるパターンとして,担当者が目の前の目標をどのように実現しようかと考えた時,数値目標を立てて,どれだけ実現できたかを競わせたり,成果をコンクールにしたりし始めるのです。

このような手法が,全く無意味とは申しませんが,イベントやコンクール的な取り組みで人が育つのでしょうか。イベントもコンクールも,一時的なものです。それが終われば元の木阿弥に戻りかねないのです。

いちばん大事なことは,常に問題意識をもって日常的な取り組みを重ね続けられるような,燃える心をもった人間の育成ではないでしょうか。

ほとんどの自治体や企業には,このような人を育てるための教育理念や教育方法の蓄積が足りないのです。だから,学校に外部講師としてやってくると,子どもたちの問題意識を深める前に答えを次々と教え,得々として引き上げていけるのです。それらの教え込みのやり方は,イベント用の手法なのです。学校教育では,問題解決的な能力を育てるために問題解決的な学習過程を工夫し,企業や自治体,あるいはNPO等,地域の教育力をうまく取り込んだ学びづくりを進めましょう。その中でお互いに技術や知恵を出し合って,より良い教育を実現していくのです。

このように,勢いよく伝えていますが,実は私も,SDGsが出てきたときには,皆さんと同じように迷って困っていたのです。そういうときは,いい研修会を見つけて飛び込んでみることです。私の場合は,ESD支援センターが主催する研修会で,国連広報センター所長の根本かおるさんのお話を伺ったのです。わかりにくいカタカナ言葉が飛び交っている会でした。

話を聞いたからって全てを理解できるものでもありません。でも,国際社会の認識がSDGsに流れていること,そしてSDGsの中にESDが位置づいていることはわかりました。それで,ESDの実践とSDGsとを関係づけられないものかなあと考えながら帰ったのです。

迷いや悩みを抱えていることはとても大切なことです。そのようなもやもやしている中から,根本さんのお話を聞いた翌日になって,SDGs実践計画表のアイデアが突然生まれたのです。

急いで表を作って,2~3日後のユネスコスクール全国大会の金沢会場で配ったことを覚えています。

この表も,もしかしたら日本の教育を『持続可能な世界の実現』に変えていくための重要な手立てになるかもしれません。そのようにできるかどうかは,現在の実践者の皆さんの力にかかっていると思います。

どうぞ,ちょっとだけがんばってみてください。教育におけるレインボーカラーが見えるかもしれませんよ。

昨年9月にジャパンSDGsアワードの募集があると聞いたときに,「どんなに忙しくても,この賞だけは絶対に取ってみせるぞ」と思ったものです。というのも,「SDGsにとって,ESDがどれだけ貢献しているのか,そして教育の力無しにSDGsの実現なんて絶対にできないことを審査員たちに知らしめてやろう」と思ったからなのです。さらに,ESDの実践者がSDGsアワードの何らかの賞をいただけることは,日本中のESD実践者を力づけ,勇気づけるに違いないと確信していたからなのです。

《次回予定》

「『持続可能な社会の創り手』は,具体的にはどうしたら育つのですか?」

手島 利夫

1952年東京都生まれ。

前江東区立八名川小学校長。ユネスコスクールとしてESDカレンダーの開発・ESD推進に携わる。

2007年以来,ESD円卓会議委員等の役職を務める。2010年第1回ユネスコスクールESD大賞を江東区立東雲小学校が受賞。2012年第3回ユネスコスクールESD大賞を江東区立八名川小学校が受賞。2014年ユネスコESD世界会合参加。2015年博報児童教育振興会より,教育活性化部門で「博報賞」個人受賞。2017年,第1回ジャパンSDGsアワード特別賞を受賞。

◆著書◆

『学校発・ESDの学び』(2017年 教育出版)

共著『日本標準ブックレット 未来をつくる教育ESDのすすめ』(2008年 日本標準)

手島先生へのご質問,ご感想などはこちらまでお願いいたします。

1e-040-00@kyoiku-shuppan.co.jp