第4回「持続可能な社会の創り手は,どのように育てたらいいのですか?」ほか

《問い》「持続可能な社会の創り手は,どのように育てたらいいのですか?」

《手島》 また,大きなテーマでのご質問ですね。今回の学習指導要領改訂の全体に関わる,重要な課題です。第1回目の時には,「そのような子どもたちの学びや成長を作るのが教師の仕事です。知恵を出し合い検討し,勇気をもって教育のあり方を変えていく教師の主体性が重要です。」とお伝えしました。

また前回のコラムでも,イベントやコンクールだけでは持続可能な社会の創り手が育ちにくいことをお伝えしましたね。つまり,おもしろおかしく知識や理解をつめ込んで,いろいろなことを知ったとしても,それだけでは世界の課題も人類の存亡も,他人事でしかありません。

大切なことは,社会や世界の現状を自分との関わりから「自分事」として捉えさせ,それを踏まえたうえで問題意識をもたせることです。そして,仲間とともにさまざまな問題意識を共有し,整理する中から共通の学習問題としてまとめ,その解決に向けて,いろいろな方向から学び合い,課題克服への手立てを探り,実践に取り組み,その体験や成果をもとに発信させていくことこそが重要なのです。

なぜなら,問題解決的・探究的な学習経験なしに,自分自身の課題・地域の課題・世界の課題に立ち向かう術を身につけさせることは不可能だからです。

だから,学習指導要領では総則の第1において「基礎的・基本的な知識及び技能を確実に習得させ,これらを活用して課題を解決するために必要な思考力,判断力,表現力を育むとともに,主体的に学習に取り組む態度を養い,個性を生かし多様な人々との協働を促す教育の充実に努めること。その際,児童の発達の段階を考慮して,児童の言語活動など,学習の基盤をつくる活動を充実するとともに,家庭との連携を図りながら,児童の学習習慣が確立するよう配慮すること。」と示し,主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善を求めているのです。

① 「基礎的・基本的な知識及び技能を確実に習得させ」と言っています。しかし,単なる知識の量や記憶の正確さにとどまらず,さまざまな具体的な場面で生きて働く,思考力・判断力・表現力など活用能力の育成が求められているのです。

② 主体的に学習に取り組む態度」とは,前述した「社会や世界の現状を自分との関わりから『自分事』として捉え,それを踏まえて問題意識を持って学ぶ」こと,つまり問題解決的・探究的に学ぶ態度のことです。

③ 個性を生かし多様な人々との協働を促す教育の充実に努める」とは,教師や教科書が示す「正解」だけに向かって学ぶのではなく,共有する問題の解決に向けて,それぞれの考えや多様な取り組み方法を認め,力を合わせて解決に取り組む,探究的な教育のあり方を重視しようということです。社会が急激に変化し,従来の正解が通用しなくなるこれからの時代においてますます重要になる学習のあり方です。

④ 対話的」な学びでは,自分自身と,また目の前の事実と向き合って対話することもあるでしょう。あるいは問題を共有する仲間と,または他者と向き合い質問したり説明したりするなど,学習過程のあらゆる場面で,思考・判断・表現を繰り返す学びのあり方です。ですから,指導者の話や資料に示された内容を一方的に受け止めてノートに記録し,暗記したり,そのまま発表したりするような学習のあり方ではありません。「授業」のあり方も当然変わります。対話を踏まえた「学び」の時間にする必要があります。

⑤「深い学び」とは,「自己の変容」がある学びです。

学校教育は,このような学びの実現に向けて「授業改善」を図らなくてはなりません。

また,総則の第2「教育課程の編成」にあたっては,1「各学校の教育目標と教育課程の編成」において,「学校教育全体や各教科等における指導を通して育成を目指す資質・能力を踏まえつつ,各学校の教育目標を明確にするとともに,教育課程の編成についての基本的な方針が家庭や地域とも共有されるように努めるものとする。その際,第5章総合的な学習の時間の第2の1に基づき定められる目標との関連を図るものとする。」

と示されています。つまり,総合的な学習の時間の目標

探究的な見方・考え方を働かせ,横断的・総合的な学習を行うことを通して,より良く課題を解決し,自己の生き方を考えていくための資質・能力を次のとおり育成することを目指す。

⑴ 探究的な学習の過程において,課題の解決に必要な知識および技能を身につけ,課題に関わる概念を形成し,探究的な学習のよさを理解するようにする。

⑵ 実社会や実生活の中から問いを見いだし,自分で課題を立て,情報を集め,整理・分析して,まとめ・表現することができるようにする。

⑶ 探究的な学習に主体的・協働的に取り組むとともに,互いのよさを生かしながら,積極的に社会に参画しようとする態度を養う。

との関連を図りながら,各学校の教育目標も教育課程全体も新しい学習指導要領の理念を踏まえて見直し,編成しなさいということです。その際には,上記した総合的な学習の時間の目標との関連を図ることや,各校の教育課程編成の基本的な方針を家庭や地域と共有しなさいと示しているのです。

さらに,2「教科等横断的な視点に立った資質・能力の育成」では,

⑴ 各学校においては,児童の発達の段階を考慮し,言語能力,情報活用能力(情報モラルを含む。),問題発見・解決能力等の学習の基盤となる資質・能力を育成していくことができるよう,各教科等の特質を生かし,教科等横断的な視点から教育課程の編成を図るものとする。

⑵ 各学校においては,児童や学校,地域の実態および児童の発達の段階を考慮し,豊かな人生の実現や災害等を乗り越えて次代の社会を形成することに向けた現代的な諸課題に対応して求められる資質・能力を,教科等横断的な視点で育成していくことができるよう,各学校の特色を生かした教育課程の編成を図るものとする。

と示されています。

つまり,国際連合が2015年に採択したSDGsで示されている17の持続可能な開発目標など,「持続可能な社会」を揺るがしかねない現代的な課題に対応するとともに,個人的にも豊かな人生を実現していくための資質や能力の育成に向けて,「国際理解,情報,環境,福祉,健康」「地域の人々の暮らし,伝統文化など地域や学校の特色に応じた課題」「児童・生徒の興味・関心に基づく課題」といった視点から各教科・領域等の学びを教科等横断的に関連づけ,学校として教育課程の編成を図るよう求めているのです。

ここまでの部分と,このようにして編成・実施した教育課程の実施状況の評価と改善が今回示されたカリキュラム・マネジメントの核心にあたるところです。

その実施に必要な人的・物的な体制の確保と改善等も重要ではありますが,核心ではありません。核心部分について適切な指導や記述に欠けた論調でカリキュラム・マネジメントを語ったり,「学力向上のためのカリキュラム・マネジメント」などと論じたりするのは,時代錯誤も甚だしいものと考えます。

例えば「どの子にも基礎学力を保証したいので,予算をつけて,人的配置を強化する」などというのは,もちろんあってしかるべきことと思いますが,それをもって教育行政のカリキュラム・マネジメントですなどと胸を張ったら,認識不足です。

カリキュラム・マネジメントに対して教育行政として取り組むべきことは,前述したような教育課程の編成について,教育長を中心に教育行政の担当者間でしっかりとした共通の認識を共有すること。そして,改訂された指導要領に基づいて各学校の教育目標の見直しや教育課程の編成ができるようにきちんとした指導・助言を進めることが重要です。

また,もし自分たちの市区町村の教育振興基本計画が昔ながらの教育観で書かれたままであり,教育目標等には「持続可能な社会の創り手の育成」が示されていても,末端の施策が学力向上策しか並んでいないようであれば,未来ある子どもたちに,育てるべき資質や能力の育成が手遅れになりかねません。急いで改革を進めるべきだと思います。

《問い》「主体的・対話的で深い学び」や「総合的な学習の時間を核にしたカリキュラム・マネジメント」の重要性は一応わかりましたが,それをどうやって進めるといいのですか?」

《手島》 実は総則の5章でなく,学習指導要領解説の「総合的な学習の時間編」4章にいい話がたくさん載っています。4章「指導計画の作成と内容の取扱い」を読んでみると,具体例もあり,とても参考になると思います。ぜひ活用しましょう。

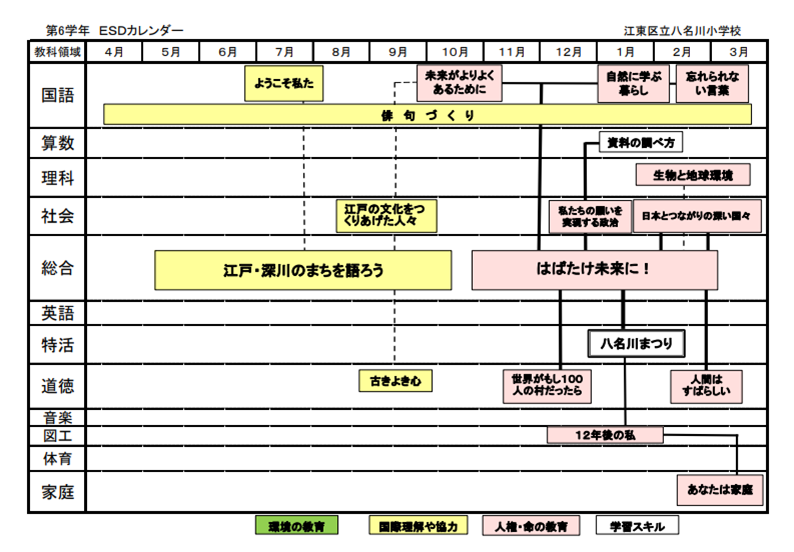

私の場合は,「子どもの学びに火をつける導入の工夫」(主体的・対話的で深い学び)と,「ESDカレンダーの作成と活用」(カリキュラム・マネジメント)そして,「八名川まつり」(ESD,SDGsの視点で学んだことを全校児童が半日,プレゼンし合い,互いに聞き合う場の設定・保護者・地域に開かれた教育の実現)が主な取り組みでした。

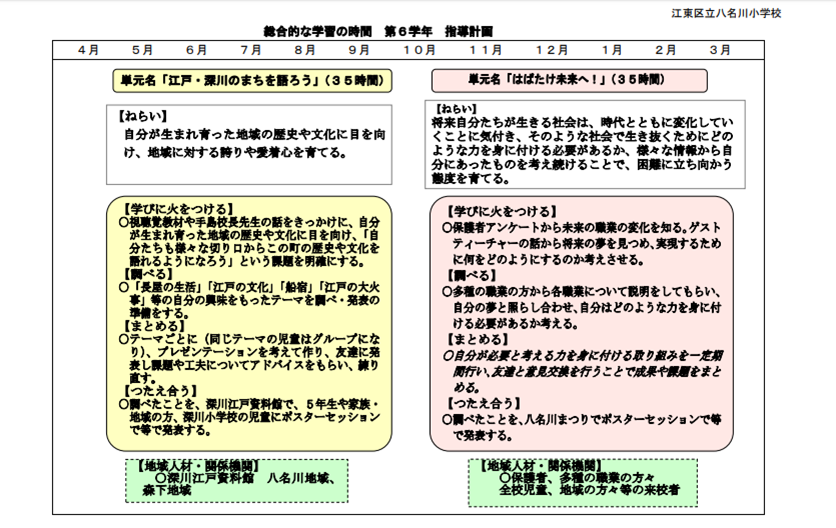

そして,ESDパワーアップ交流会を毎年当日の午後に開催し,その年に取り組んだ実践の進み具合や児童の学び方,成長の様子などを全学年でプレゼンし合う場としたのです。他校からの実践発表もありましたが,校内での発表・交流が基本でした。そこで示すESDカレンダーや指導計画(研究紀要にも掲載)は,自分たちが実践した指導計画をそのまま出すのではなく,もしもう一度できるとしたらどのようにすればよいかという改訂版を紀要にも残すし,プレゼンでも実践とともに改善案を示しながら話すようにしていました。そして外部からいらっしゃる多くの研究者や保護者・地域のかたがたにも,見ていただくようにしました。それは自他が共に関わる,開かれた評価・改善の場だったように思います。

具体的には拙著「学校発・ESDの学び」の第3章「ESDカレンダー― カリキュラム・マネジメント ―」と,第4章「子どもの学びに火をつける- 主体的・対話的で深い学び ー」あたりをお読みください。ご参考にしていただけそうなことをたくさん紹介しています。

これらについては,14年前に東雲小学校で始め,9年前からは八名川小学校で取り組んできました。そして,その実践や成果の発信を皆様がそれぞれの地域や学校に合わせて工夫しながら取り入れてくださり,いつの間にかユネスコスクールの仲間が1000校を越えてきました。そのうえ,各校からすばらしい子どもたちが育っているという事実があります。そのような教育実践の上に今回の学習指導要領の改訂が進められていることは,日本のユネスコスクール,あるいは学校教育として誇りに思っていいと思います。

今回の学習指導要領改訂で示された「持続可能な社会の創り手の育成」という視点を踏まえ,「主体的対話的で深い学び」づくりを意識し,「総合的な学習の時間の目標」との関連を図り,「教科等横断的なカリキュラム・マネジメント」までを全部まとめて,目に見える形にすると,資料のような(総合的な学習の時間の年間指導計画と対応した)「ESDカレンダー」になってしまいます。このようなESDカレンダーを全学年分用意し,実践を通して毎年改善を続けていくことがカリキュラム・マネジメントの要点となります。このESDカレンダーの価値や理念を理解できる人は,どんどん活用し,学校教育を活性化してください。自分なりに,あるいは自校の現状に合わせて進化させていただくのも大歓迎です。もっと素敵な名前にしてくださってもうれしいです。実際にさまざまな学校でいろいろな工夫をして教育的な成果を出してくださっていることにも感謝しています。

ただ,職員に意味もわからずに単元名を線でつながせ,あるいは他校のコピーを並べさせ,形だけ作らせて,授業改善に活用しないのであれば作る時間だけ無駄です。これをカリキュラム・マネジメントに取り組んでいるふりをするのに使われると,悲しくなります。また,高い教育理念からこれを批判的にとらえてくださる方もいると思いますが,ありがたいことです。小・中・高の各校種で学習指導要領が本格実施される前に,より優れた案としてまとめていただけるのであれば,目に見える形に具体化して一刻も早く全国に広めていただかなくてはなりません。ぜひよろしくお願いします。

ユネスコスクールに限らず,地域の各学校および教員同士が,互いに学びを公開し合いながらより良い教育実践を創り,共有していきましょう。また,優れた実践から学ぶだけでなく,互いに広い心で学び合うような教育的土壌を作っていきましょう。

▼八名川小学校で作成したESDカレンダーの例

▼具体的な学習指導計画の例

《次回予定》

「ESDの研修会(学習指導要領の研修会)は,どのように進めたらいいのでしょうか?」

手島 利夫

1952年東京都生まれ。

前江東区立八名川小学校長。ユネスコスクールとしてESDカレンダーの開発・ESD推進に携わる。

2007年以来,ESD円卓会議委員等の役職を務める。2010年第1回ユネスコスクールESD大賞を江東区立東雲小学校が受賞。2012年第3回ユネスコスクールESD大賞を江東区立八名川小学校が受賞。2014年ユネスコESD世界会合参加。2015年博報児童教育振興会より,教育活性化部門で「博報賞」個人受賞。2017年,第1回ジャパンSDGsアワード特別賞を受賞。

◆著書◆

『学校発・ESDの学び』(2017年 教育出版)

共著『日本標準ブックレット 未来をつくる教育ESDのすすめ』(2008年 日本標準)

手島先生へのご質問,ご感想などはこちらまでお願いいたします。

1e-040-00@kyoiku-shuppan.co.jp

←第3回 「ESDに取り組んでいたらSDGsが出てきて困っています。」ほか へ