第5回「ESDの研修会はどのように進めたらいいのでしょうか?」ほか

《問い》ESDの研修会は増えていますか?

《手島》学習指導要領の改訂を受けて,ESDの重要性に対する認識が広まり,研修会の開催を考える教育委員会や校長先生がとても多くなってきました。

ESDは,学習指導要領の2020年度全面実施に向けて,今後,全ての市区町村や学校でも考えていかなければならないきわめて重要な課題だからです。

しかも,今回の改定では教科指導中心の到達型の学力観や知識伝達型の指導観などといった従来の教育観から,持続可能な社会の創り手の育成へ向けた転換まで求められているのです。

ですから,教育長をはじめ教育委員会のかたがた,学校の現場を預かる先生がた,そして保護者の皆さんにも,自分たちが育ってきた時代に受けた教育での成功例を一時棚上げしていただき,今という時代に求められている教育のあり方を一緒に考え,一緒に創ってもらわなくてはならないのです。また,政治家のかたがたにもご理解いただいておかないと,ご自分の受けた教育を元に,文部科学省や教育委員会に過去型の教育を要求しかねません。ですから,私のところにも今までになく幅広いかたがたから研修会のご依頼がたくさん届いております。

《問い》参加していてもなんだか腑に落ちない研修があるのですが。

《手島》参加者が心の底から納得しないことには,教育は決して変わりません。皆さんだって,今までの教育観や指導法という全財産を棚上げしてまで,新しい教育に取り組みたいとは思わないですね。従来の指導の延長線上に,より良い指導があると思っているのです。そのような人を相手に,「文部科学省がこのように示しているから」,「教育長がこうしなさいとおっしゃっていたから」と言っても,聞き流されるだけです。

ですから,従来のような研修会をしてもあまり効果がないのです。「ESDとは......」「主体的・対話的な学びとは......」「深い学びとは......」「カリキュラム・マネジメントとは......」と知識伝達型の講演会をしているだけでは,参加者として心の底から納得するとは限りません。そういうものはインターネットからすぐに取り出せるからです。主体的な学びの重要性を伝達型で教え込むことほど的外れなことはないと思うのです。もし,皆様が不幸にもそのような研修に出会ってしまったら,ご愁傷さまです。つき合って他山の石として生かしてください。(どうしても我慢がならなくなったら,「言ってることとやってることがまったく違うじゃないか!」と喝を入れてやりましょう。)

《問い》では,どんな研修にすればいいのでしょうか?

《手島》研修会そのものを主体的・対話的で深い学びの場にすればいいのです。深い学びというのは,「本人が納得し,新しい自分に向けて自ら変わろうとし始める」学びだと思います。

そうなるように学びの場を作り,参加者が対話を通じて相互に学び合い,また,その中から生まれた視点をもって,学習指導要領の示している内容を批判的に読み取り(学習指導要領との対話ですね),その価値を判断し,納得したところから棚上げにしていた自分の教育観や指導法について改めて見つめ直す(これが自己との対話ですね)ことができるように思います。

また,そのような学びを通じてESDに価値があると感じたら,それを実現するための方策を聞きたくもなるでしょう。その具体例があれば紹介してほしくもなるでしょうし,その中で子どもたちがどのように成長しているのかも知りたくなるでしょう。

さらに,楽しく学んできた自分たちの研修会そのものが「主体的,対話的で深い学び」のスタイルになっていたと知った時には,授業をどのように創ったらいいのか,身をもって感動的に受け止めることさえできるのです。

その結果,「文部科学省の中央説明会においても,教育を変えなければならないことは理解できたが, この研修会で手島先生のお話やワークショップなどを通して,ESD教育こそ新学習指導要領の目指すものであることが再確認できた。特に,カリキュラム・マネジメントの意味を深く学ぶことができたのは大きな収穫であった。」「ワークショップを通して体験的,対話的な学びを,身をもって行うことができ,ESD,SDGsを理論,観念でなく,実践として理解することができました。」(ある県教育委員会主催の研修会でのアンケートより)というお声が得られるのです。

《問い》具体的にはどのように進めるといいのですか?

《手島》参加者と一緒に,今という時代をしっかりと捉え,子どもたちが生きていく未来を見据えた時に,子どもたちのどのような資質を大事にして,どのような能力を高めていけばよいのかという視点や,そのためにはどのような教育を心がけたらいいのだろうか,という視点を重視しましょう。さらに,教育を考える基盤である「今という時代や予測される未来」を捉えていくには,「変化」という切り口から導入するのが最も重要かと考え,次のように構成しました。研修会の様子をイメージしてみてください。

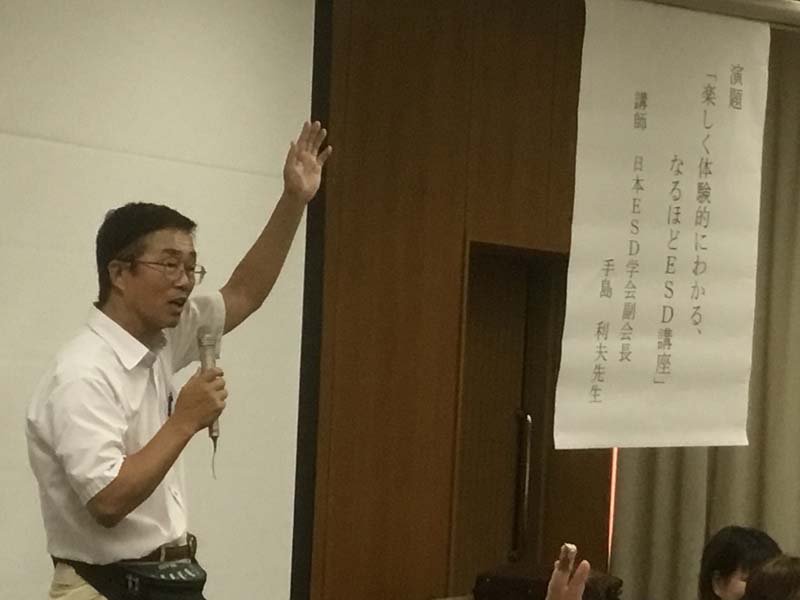

▼研修会「なるほどESD講座」の様子

①楽しく体験的にわかる「なるほどESD講座」の始まりです。お近くの人との対話も重視しながら協力し合って進めていただきます。まずはお互いにご挨拶をどうぞ。所属と名前だけで終わりですか。つまらないですね。最近うれしかったことを1人30秒ずつ話してください。聞く人はうなずきながら笑顔で受け止めますよ。では,始め! ......ありがとうございます。

②さて皆さん,世の中がいろいろと変わってきましたね。皆さんが子どもの頃と比べて,「大きく変わってきたなぁ~」と思うことは,どんなことですか。今挨拶した仲間と10個以上は出し合いましょう。(2~4人くらいで和やかに話します)どんな話題が出たか,司会者が数人に聞いて全体で共有します。

※ 温暖化や集中豪雨,巨大台風などの自然災害が激化していることなど地球規模の変化や,AIの発達など未来につながる変化,グローバル化の影響などの話題が出ていなかったら簡単に捕足します。ここで話が伸びがちです。さらりといきましょう。

③このように変化の激しい,そしてグローバルな世界ですね。そして,後戻りは......? できませんね。そのような時代です。今までの教育で大丈夫でしょうか。そう,世界が大きく変わっているのに,昨日までの正解が今日は通用しなくなる時代に,教育だけが変わらずにいられるはずもありませんね。

では,もしあなたが文部科学大臣だったら,日本の教育をどのように変えますか。ご自分の思いをキーワードでカードに書いてください。

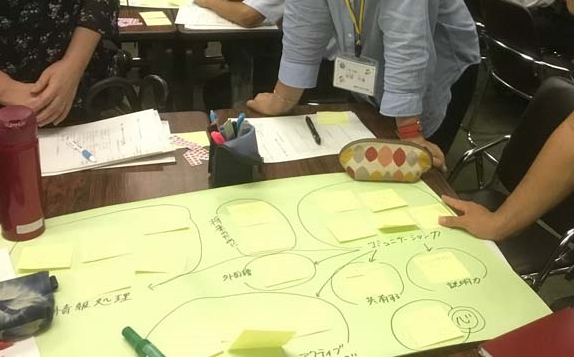

④4~6人の班を作り,班ごとに「日本の教育をどのように変えるか」について,カードに書いたキーワードを整理・構成し,構造的にまとめましょう。時間は7分間です。

見出しを付けたり,関連するキーワードを線でつないだりしてわかりやすくしてくださいね。

⑤説明役を1人決め,どのように説明するかも決めます。説明役には少し不安そうな人もいますが,がんばりましょう。あとの人は学びの旅に出かけましょう。合図があったら,班でまとまって時計回りに移動します。

▼ワークショップの様子

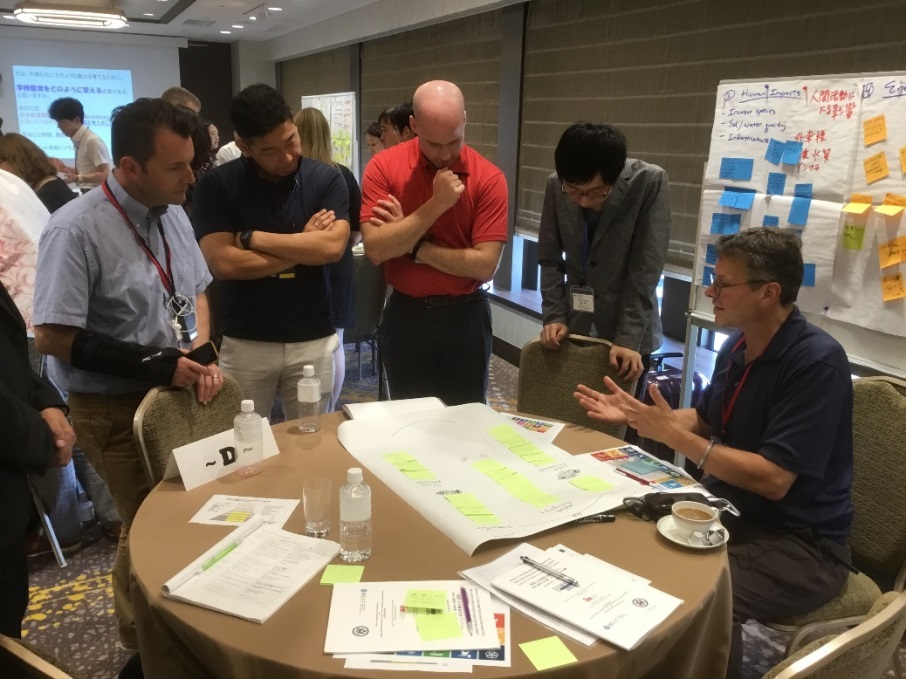

▼日米教育委員会でのESD合同研修会の様子

⑥説明者は,回ってきた人たちに自分たちの改革案を1分半で説明します。

⑦自然に拍手がわき上がります。「はい,説明者にお礼の拍手をしましょう。ありがとうございました。では次の場所へ移動してください。」

⑧このようにして,何回かに分けて説明してもらいます。班を回るたびにさまざまな策が示され,気づかなかった案にもふれることができます。しかし,損したような気持ちの人もいます。聞いてみると,ずっと説明を続けていた人でした。しかし,本当に損していたのでしょうか。この人の説明を戻ってきた仲間に聞いてもらいます......。

⑨すると,仲間がびっくり! 自分たちの考えた改革案が,とてもわかりやすく素敵な説明をされるではありませんか!

⑩つまり,繰り返し説明することにより自分の中で内容が整理され,プレゼン能力も知らないうちに高まっていたのです。

⑪先ほど,損した気分だった説明者のかたがたに聞いてみると,ご自分の成長に納得。他人に何回も説明することで,学びが一層深まることをみんなで体験できました。

⑫時間があれば,フリーマーケットスタイルで他班のまとめの中にあった優れたキーワードを探して,シールを貼ったりします。「いいね! マーク」をつけるみたいですね。

さて,このような活動を体験してもらうと,どのように教育改革を進めたらいいのか,自分なりの考え方や方向性をもつことができます。その視点をもって日本の教育施策の根幹である学習指導要領を読んでみると,その優れた方向性や取り組むべき課題を明確に読み取ることができるのです。(7分間で前文と総則を読んでもらいます。重要と思うところにマーカーなどで印をつけながら読み込みます。

※ ①~⑫の活動がうまく進んでいれば,相当な集中力で読み込みます。

その後に,今回の学習指導要領の改訂について,プレゼンします。その説明の際に使えそうな資料は,「ESD・SDGsを推進する手島利夫の研究室」の「教育改革への理念と具体的な方策を示す指導者の方々への手引きのページ」から,あるいは教育出版の「学校発・ESDの学び」連動サイトからダウンロードできます。プレゼンデータが必要な方は,別途お問い合わせください。

《問い》研修会も主体的・対話的で問題解決的な学び方になっていたのですか?

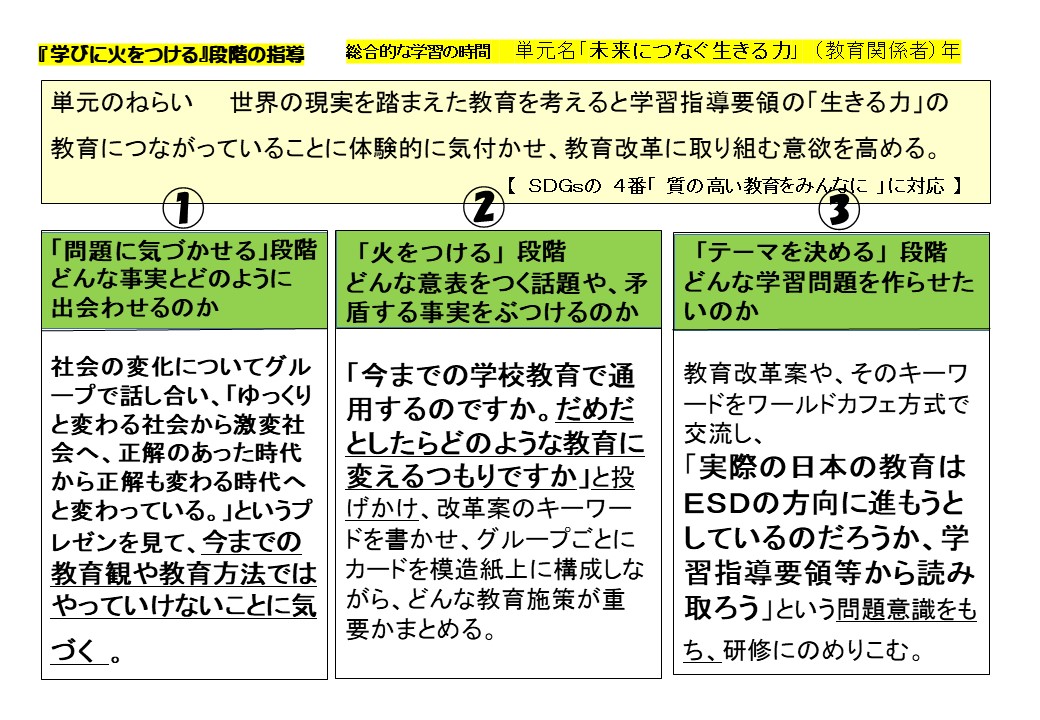

《手島》そうなのです。「学校発・ESDの学び」の第四章「子どもの学びに火をつける」―主体的・対話的で深い学びー では具体例を入れながら詳しく説明をしていますが,その考え方を研修会の構成に取り入れたのが先ほどの研修の進め方なのです。つまり参加者は,知らないうちに「学びに火をつける」ための3つのステップを体験し,「ESDの授業づくりを進めるぞ。自分の学級では,あるいは学校ではどのように進めたらいいのだろう?」という問題意識をもっていたことにここで気づくのです。

このことで「学びに火をつける」ことの汎用性・重要性が,一層おわかりいただけるかと思います。

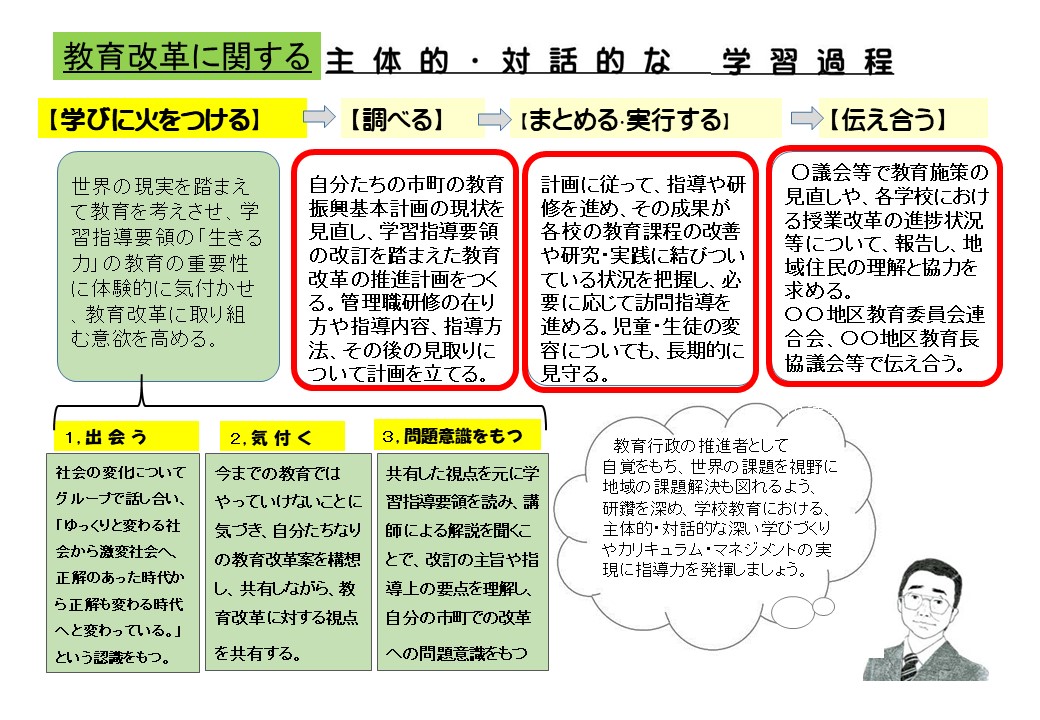

▼「学びに火をつける」ための3つのステップ

そして,ちょっとした示唆をすることによって,次の単元展開表のように,今後どのようにESDを推進し,学校のあり方や授業の進め方として具体化し,どのような場で誰と交流しながらよりよいものに高めていこうかという見通しさえもつようになれるのです。下の例では,教育長のかたがたが互いに刺激し合って「県内の教育においてESDをどのように進めていこうか?」という問題解決に踏み出す今後の過程が手に取るようにわかります。この研修会という名の「学びに火をつける授業」によって仕組まれた学習の成果が,皆様にもおわかりいただけると思います。

▼ESDを推進するための単元展開表

また,学習指導要領の解説やその具体化例の中でESDカレンダーのもつカリキュラム・マネジメントとしての価値や,学びに火をつける3つの手立ても,重要なものと感じられるようになるのです。だから,研修後の感想にも納得された声がみられるのです。

このような研修の進め方は,ちょっとしたコツさえつかめばどなたでも身につけることができます。ただ,練習なしにすぐにできるとも思えませんので,身近な人に聞いてもらいながら何回かやってみたらいかがでしょうか。そのうちに,説明するのも研修会でファシリテートするのも楽しくて病みつきになること請け合いです。それと同時にESDへの理解も深まりますし,新しい時代の教育者「ファシリティチャー(造語です)」としての資質も高めていけることと確信しています。

皆さん,チャレンジですよ!

《次回予定》

「本校では社会科でESDに取り組んでいますが,それでいいのですか?」

手島 利夫

1952年東京都生まれ。

前江東区立八名川小学校長。ユネスコスクールとしてESDカレンダーの開発・ESD推進に携わる。

2007年以来,ESD円卓会議委員等の役職を務める。2010年第1回ユネスコスクールESD大賞を江東区立東雲小学校が受賞。2012年第3回ユネスコスクールESD大賞を江東区立八名川小学校が受賞。2014年ユネスコESD世界会合参加。2015年博報児童教育振興会より,教育活性化部門で「博報賞」個人受賞。2017年,第1回ジャパンSDGsアワード特別賞を受賞。

◆著書◆

『学校発・ESDの学び』(2017年 教育出版)

共著『日本標準ブックレット 未来をつくる教育ESDのすすめ』(2008年 日本標準)

手島先生へのご質問,ご感想などはこちらまでお願いいたします。

1e-040-00@kyoiku-shuppan.co.jp

←第4回「持続可能な社会の創り手は,どのように育てたらいいのですか?」ほか へ