第6回「本校は,社会科でESDに取り組んでいますが,それでいいのでしょうか?」ほか

《問い》「本校は,社会科でESDに取り組んでいますが,それでいいのでしょうか?」

《手島》そうですね。時々このようなご質問を受けることがあります。「教科内だけでESDに取り組むことができるのですか?」ということですね。

持続可能な世界を実現するための取り組みであるのならば,ESDの趣旨には合っています。別に遠慮することではありません。実際に,学校全体でESDを進めたいと思っているにもかかわらず,管理職や同僚の理解がなかなか得られない状況の中で,「自分の担当教科内だけでもESDの考え方を取り入れた授業を進めたい。」と工夫されている方は,大勢いらっしゃいます。

周囲の無理解という状況の中でも地道な取り組みをされている方を私は尊敬しますし,何とか応援したいと思います。

ただ『学校全体としてどのようにESDを推進していこうか?』という課題の中で「本校は社会科で,あるいは算数科でESDを考えていこう。」と考えるのでしたら,「それは,ESD本来の姿ではないと思います。10年遅れていますよ。」とお伝えしたいです。

10年前の学習指導要領改訂の際にも,私どもESD関係者は「持続可能な」というキーワードをできる限り多くの教科・領域に入れていただけるように,意見公募のたびに提案してきました。「学校教育全体で進めることができないのなら,せめていくつかの教科・領域等で大手を振って推進できるようにしたい。」という願いがあったのです。

しかし,今回の学習指導要領改訂では前文が設けられ,学習指導要領改訂の基本理念として「持続可能な社会の創り手となることができるようにする。」ために教育課程の編成を工夫して,「よりよい学校教育を通してよりよい社会を創る。」ことを求めています。

また,第1章 総則の第1 小学校(中学校)の教育の基本と教育課程の役割の3としても,

「・・・豊かな創造性を備え持続可能な社会の創り手となることが期待される児童(生徒)に,生きる力を育むことを目指すに当たっては,学校教育全体並びに各教科,道徳科,・・・総合的な学習の時間及び特別活動・・・の指導を通してどのような資質・能力の育成を目指すのかを明確にしながら,教育活動の充実を図るものとする。」

と示されています。つまり各教科・領域で取り組むだけでなく,学校教育全体でも「持続可能な社会の創り手」となるための資質・能力を育成しなさいという時代になっているのです。

ですから,教科・領域でのESDを研究するのもよいのですが,学校全体で教育の内容等を教科等横断的な視点からどのように組み立てて進めるのか,その実施状況の評価や人的・物的な体制の確保と改善までを含めて教育課程に基づき,組織的・計画的に教育活動の質の向上を図らなくてはならないのです。

《問い》「学習指導要領に教育課程の編成まで書いてあるのですか?」

《手島》そうです。結構,明確に書かれているのですよ。

総則第2 教育課程の編成

1 各学校の教育目標と教育課程の編成

教育課程の編成に当たっては,① 学校教育全体や各教科等における指導を通して育成を目指す資質・能力 を踏まえつつ,各学校の教育目標を明確にするとともに,教育課程の編成についての基本的な方針が家庭や地域とも共有されるよう努めるものとする。その際,② 第5章総合的な学習の時間の第2の1に基づき定められる目標との関連を図るものとする。

となっています。①の資質・能力については,

2 教科等横断的な視点に立った資質・能力の育成

(1) 各学校においては,児童の発達の段階を考慮し,言語能力,情報活用能力(情報活用モラルを含む。),問題発見・解決能力等の学習の基盤となる資質・能力を育成していくことができるよう,各教科等の特性を生かし,教科等横断的な視点から教育課程の編成を図るものとする。

(2) 各学校においては,児童や学校,地域の実態及び児童の発達の段階を考慮し,豊かな人生の実現や災害等を乗り越えて次代の社会を形成することに向けた現代的な諸課題に対応して求められる資質・能力を,教科等横断的な視点で育成していくことができるよう,各学校の特色を生かした教育課程の編成を図るものとする。

と示されています。ですから,各学校は上記①を踏まえて(ア)学校教育目標を見直すこと,(イ)教育課程を編成することが求められています。小学校は2020年度にはできていないとだめですよ。

江東区立八名川小学校では,2016年4月の学校だよりで教育目標の改訂を次のように公表しております。

「本校ではこの数年来,世界の変化と子どもたちの未来を考え,中央教育審議会答申から江東区教育委員会の教育目標までを踏まえ,新たな時代に必要となる資質・能力の育成に向けた教育のあるべき姿を模索してまいりました。ささやかな第一歩として,学校教育目標も一部改訂します。

【現行】 【改訂】

〇自ら考え,進んで学ぶ子 → 〇 自ら学び考え,行動する子

(あと二つの目標は,現行のまま取り組みます)

これは,学ぶことがゴールであった教育から,学びを生かし,行動することで社会をよりよくすることをゴールにする教育への変更であります。ですから,「何を学ぶか」だけでなく「どのように学ぶか」あるいは「何ができるようになるか」といった主体的な学習のあり方や社会や世界との関わり,力を合わせてよりよい社会を創るための人間性や学びに向かう力の育成をも重視してまいります。その際,ESDカレンダーというツールを使った教科横断的なカリキュラム・マネジメントを工夫し,学びの相互性・関連性を生かしながら深い学びを創ってまいります。・・・保護者・地域・専門家との連携から質の高い学びを実現し,実践力と発信力のあるこどもを育てるよう,挑戦してまいります。」

と示しておりました。教育目標が時代遅れのままで新しい時代の教育ができるはずもないのです。従来の成果を大事にしつつも,果敢にチャレンジする姿勢がなければ,時代遅れの子どもたちが育つだけです。

また,第5章総合的な学習の時間の第2の1に基づき定められる目標 とは,総合的な学習の時間の目標のことであり,

第5章 総合的な学習の時間

第1 目 標

探究的な見方・考え方を働かせ,横断的・総合的な学習を行うことを通して,よりよく課題を解決し,自己の生き方を考えていくための資質・能力を次のとおり育成することを目指す。

(1) 探究的な学習の過程において,課題の解決に必要な知識及び技能を身に付け,課題に関わる概念を形成し,探究的な学習のよさを理解するようにする。

(2) 実社会や実生活の中から問いを見いだし,自分で課題を立て,情報を集め,整理・分析して,まとめ・表現することができるようにする。

(3) 探究的な学習に主体的・協働的に取り組むとともに,互いのよさを生かしながら,積極的に社会に参画しようとする態度を養う。

と示されています。

このような学校を創るための設計図が各学校の教育課程です。難しいことはありません。ESDカレンダーを活用した教科横断的なカリキュラム・マネジメントと,子どもの学びに火をつけることで始まる「主体的・対話的な学び」を工夫するだけで大きな進展があります。人的・物的な体制の確保より,学習のあり方を変えることこそが大事なのです。また深い学びになるかどうかは工夫とその結果次第ですね。

《問い》「教科等横断的に学ぶことにどんな意味があるのでしょうか?」

《手島》従来の学習では,ある教科の単元で指導が終わるとテストを行い,多少の手直しをしてそれで終わりでした。別の教科や単元でも同様です。このように子どもたちの学びを単元や教科内にとどめているかぎり,活用する場も限られ,学んだ知識は死蔵されるばかりで,学ぶこと自体の意味も自覚されにくいのです。ただテストでよい点をもらえることだけでは学ぶ意義を感じにくいかもしれませんし,学びが自己の生き方を深めていくのに役に立つとも思えません。20世紀までの世界では,科学・技術は常に最先端を目指し,細分化しながら新しい発明や発見がなされ,それが豊かな社会の実現につながると考えられてきました。確かに素晴らしいこともたくさんありましたが,その対価として,地球環境は危機的な状況に追い込まれ,世界のさまざまな分野で持続可能性が失われようとしています。

そういう状況の中から,一見すると無関係に思えるようなさまざまな知見を関連付け,相互に活用することで,新たな視点を生み出し,問題の解決を幅広く探ろうという考え方が広まってきました。わが国の教育でいえば,「総合的な学習の時間」が設けられたのもこのような考え方に基づいていたように思います。

しかし,せっかく誕生した「総合的な学習の時間」も,仕掛けられた学力論争に対して,始まったばかりの当時では,説得力が足りず,また,現場で行事や受験補習等に流用されるなどの混乱の中で当初の勢いを失いかけました。各校での状況はいかがだったでしょうか? 優れた実践で目を見張るような成果を挙げている学校がある半面,カリキュラムとしてほとんど機能していない学校もありました。

そのような中,ユネスコを推進機関として2005年から始まった「ESDの10年」の提唱国として,わが国でも持続可能な社会の実現に向けて,教育の在り方が見直されるようになりました。

2005年にユネスコスクールに申請し,ESDに取り組み始めた江東区立東雲小学校では,初めは教科等の中での取り組みが中心でしたが,「教科の学習を総合的な学習の時間を使って発展させることが体験的な活動や地域に根差した学びの充実になるし,発表の機会の広がりにつながる」と気づき,学習のつながりやまとまりをESDカレンダーとして可視化・共有化したのです。そのようにして生まれたESDカレンダーが,ユネスコスクールのネットワーク拡大(2005年当時約20校から2018年10月時点で1116校に増加)を推進すると同時に,関係する方々のご努力でESDそのものの全国的な普及も進んだのです。

「国連ESDの10年」最終年にあたる2014年,このESDカレンダーは国会・参議院予算委員会で取り上げられ,当時の下村文部科学大臣から「ユネスコスクールだけでなく,全国の学校教育に広めていきたい」旨のご発言もいただきました。これが形を変えながら,学習指導要領に「カリキュラム・マネジメント」として位置付けられてきたように思われるのです。

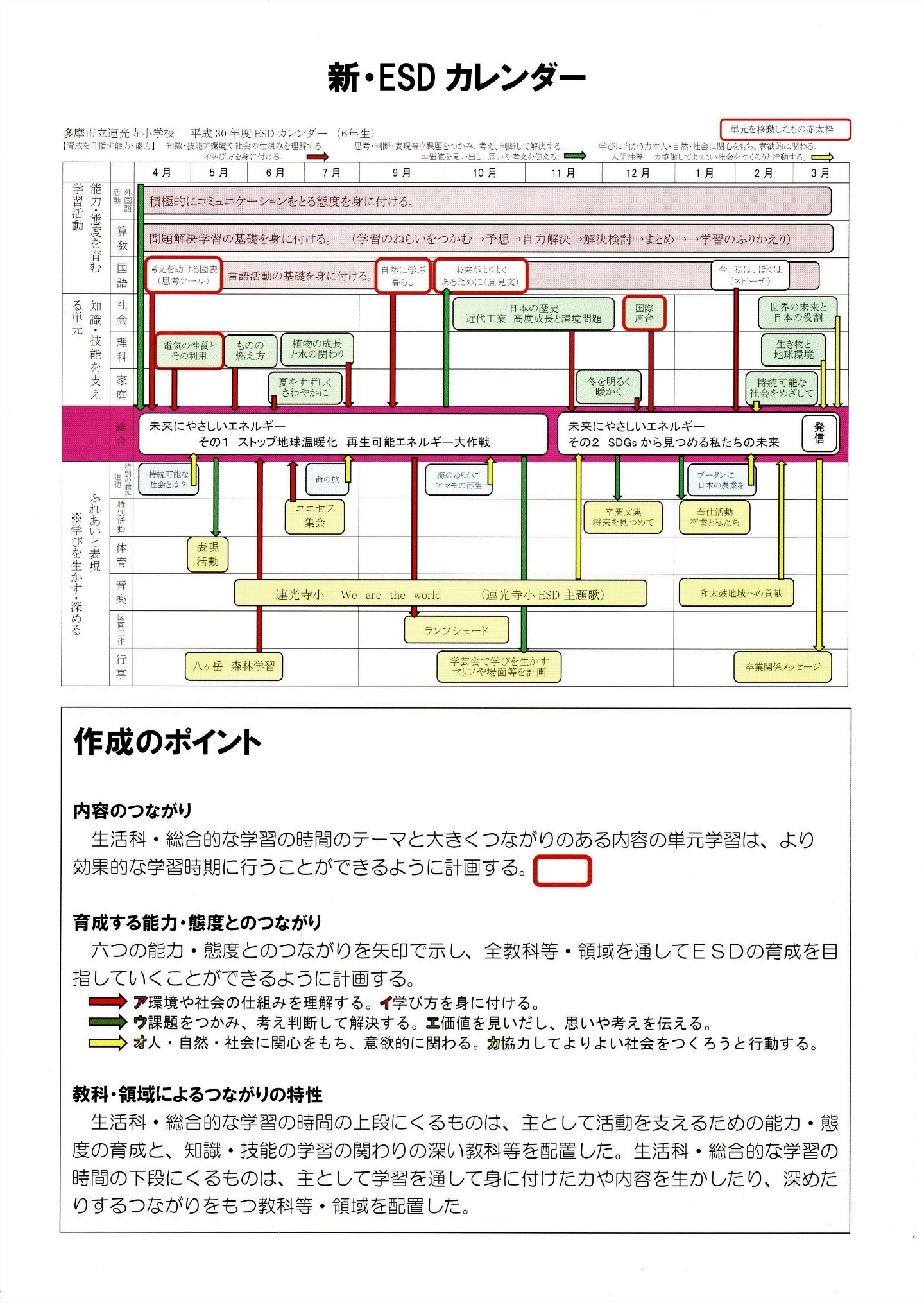

ESDカレンダーも各地でさまざまな工夫が加えられ,ますます進化しています。多摩市の連光寺小学校のように,育てたい資質・能力という視点を生かして学びをつなぐのもその一例です。教科単元を総合の活動と同時期に行えるように移動した結果,単元と活動をつなぐリンク(線)は縦線のみ(同じ時期)になっています。正にカリキュラム・マネジメントですね。

▲多摩市立連光寺小学校で工夫された新ESDカレンダー・平成30年度研究発表会資料より

▲多摩市立連光寺小学校で工夫された新ESDカレンダー・平成30年度研究発表会資料より

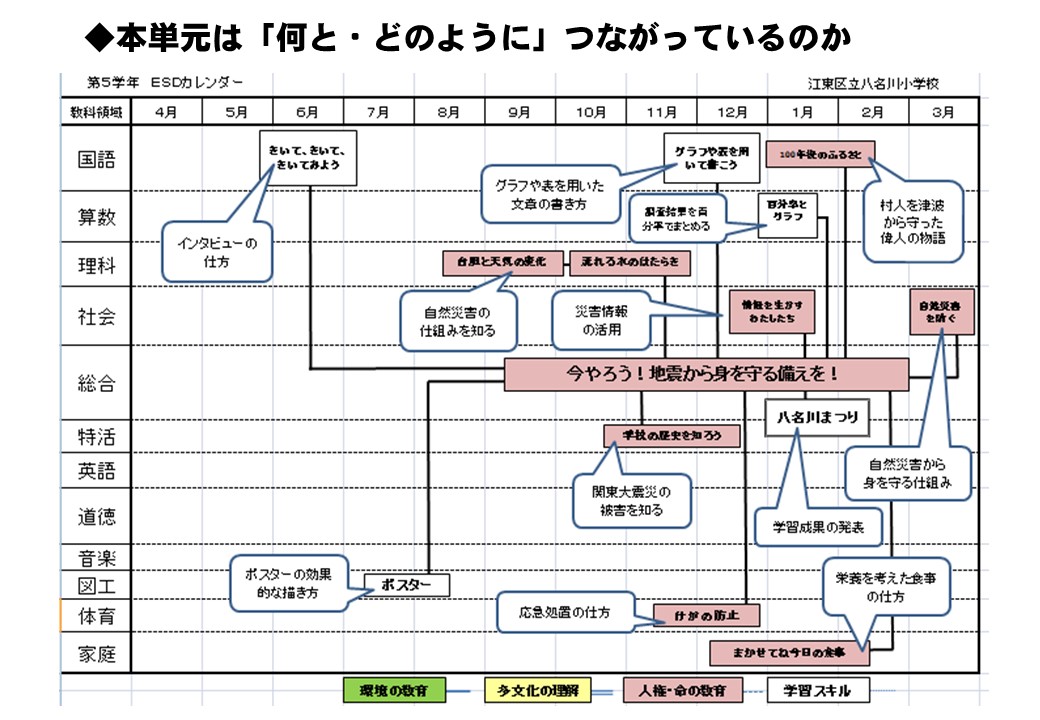

八名川小学校でも単元をどのような意図でつないでいるのかを吹き出しにして一層明確化するなど,日常の指導に役立つ工夫がされています。

▲江東区立八名川小学校2017年度ESDパワーアップ交流会資料より転載

▲江東区立八名川小学校2017年度ESDパワーアップ交流会資料より転載

大分県教育委員会のホームページには,学校全体で組織的に進めるカリキュラム・マネジメントの進め方がわかりやすく公開されています。学校としてのグランドデザインの組み立て方やカリキュラム・マネジメントの充実により,教育目標を実現させる取り組み例など,系統立てられた資料も参考になりそうです。

待ったなし!次年度から?いえいえ今から! 総合的な学習の時間の充実に向けて

「学習指導要領の改訂及び新教育課程編成・実施のポイント」大分県教育委員会

小学校で2020年から始まる学習指導要領の全面実施に向けて,各地方自治体の教育委員会や各学校がどのような準備を進めているのでしょうか。

「主体的・対話的で深い学び」への取り組みは,従来にも取り組まれてきた指導法の改善です。しかし,教科等横断的な学びの中でその良さを感じながら育った世代といえるような人は,指導者側にはほとんどいません。このような指導的な立場の方々が,荒れ狂う世界の激変にも目を向け,時代の風を感じ,今回の学習指導要領の改訂を機に,頭も心もリフレッシュして,新たな日本の学校教育の創生に残りの教育人生をかけるといった気概をもって,「今」に取り組んでいただきたいのです。

そのような視点から考えれば,「社会科で,あるいは算数でESDに取り組んでいます。」だけでいいのか,おのずと答えは明らかになると思います。

《次回予定》

「ESDカレンダーはどのように作ったらいいのでしょうか?」

手島 利夫

1952年東京都生まれ。

前江東区立八名川小学校長。ユネスコスクールとしてESDカレンダーの開発・ESD推進に携わる。

2007年以来,ESD円卓会議委員等の役職を務める。2010年第1回ユネスコスクールESD大賞を江東区立東雲小学校が受賞。2012年第3回ユネスコスクールESD大賞を江東区立八名川小学校が受賞。2014年ユネスコESD世界会合参加。2015年博報児童教育振興会より,教育活性化部門で「博報賞」個人受賞。2017年,第1回ジャパンSDGsアワード特別賞を受賞。2018年,日本ユネスコ国内委員会会長賞としてユネスコスクール/ESD推進功労賞を受賞。

◆著書◆

『学校発・ESDの学び』(2017年 教育出版)

共著『日本標準ブックレット 未来をつくる教育ESDのすすめ』(2008年 日本標準)

手島先生へのご質問,ご感想などはこちらまでお願いいたします。

1e-040-00@kyoiku-shuppan.co.jp

←第5回「ESDの研修会はどのように進めたらいいのでしょうか?」ほか へ