第7回「ESDカレンダーって,令和の時代と関係があるのですか?」ほか

《問い》「ESDカレンダーって,令和の時代と関係があるのですか?」

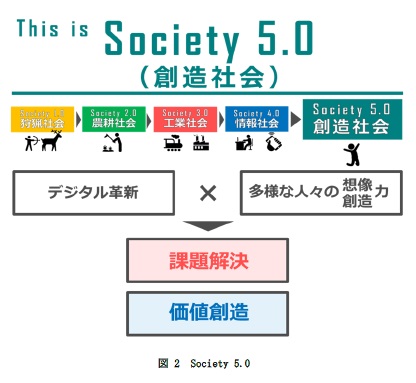

《手島》「Society 5.0の時代:令和」を迎えて,新しい時代の教育にESDカレンダーが必要なのです。でも,少しわかりにくいですよね。①狩猟(~縄文)・②農耕(弥生~)・③工業(明治~昭和)・④情報(平成)と発展してきた社会が,今,課題解決・価値の創造を目指すSociety 5.0と言われる「創造社会」の時代「令和」を迎えているのです。そのような中,知識を効率よく伝えるだけの教育から脱皮する必要が生じてきているのです。

今までは教科・領域の枠の中で,正しいと言われている知識を効率よく教えて,その量を数値化していればいい時代でしたね。覚えたことを正確に答えられるような点数の高い子が褒められていました。

しかし,情報機器の飛躍的な発展に伴い,誰でも簡単に,あらゆる知識を手に入れることが可能な時代になったため,豊富な知識をもっている人だけが偉いとは限らなくなってきました。また,今まで「正しい」と思われてきたことでも,世界が激しく変化する中では,必ずしも「正しい」とは限りません。つまり「世界が変われば正解も変わる」のです。

そのような時代の教育は,さまざまな制約から解放され,誰もが,いつでもどこでも,安心して,自然と共生しながら,持続可能な社会を目指して,価値を生み出す教育に変えていく必要があります。学校の教育でも同じことが言えるのです。

《問い》「ESDカレンダーには,そういう時代を作っていく力があるのですか?」

《手島》「はい,あります。むしろ,持続可能な世界の実現を模索する実践の中から生まれたものなんですよ。今までの教科の枠を越えて,持続可能な社会を生み出すために「環境」「国際理解・文化理解」「人権」という視点から,そして教科で学んだ学習スキルも活用して学びをつなぎ,より深い学びを創っていくためのイメージマップが『ESDカレンダー』だと思ったらわかりやすいですね。

1998年の学習指導要領で告示され,2002年から実施された「総合的な学習の時間」も同じ発想で生み出された時間なのですが,当時,その価値を理解できた人は限られていました。また,その頃はESDカレンダーがまだ発明されていなかったので,「総合的な学習の時間」のカリキュラム作りに,皆が苦労しましたし,「教科横断的な学び」のイメージもなかなか広がりにくかったように思います。

《問い》「ESDカレンダーは,どのように作ったらいいのでしょうか?」

《手島》 難しく考えるような問題ではありません。ピコ太郎さんの『PPAP』のリズムに乗って,ペンとアップルと,パイナップルを適当にくっつけていくように,やってみたらいいのです。「アイハヴァぺ~ン,アイハヴァンアッポ~! あ~! アッポ~ペン!!」って歌いながらね。

今まで,くっつけようなんて思ってもみなかった教科などの単元同士を気軽に「Aha~!」ってくっつけちゃうのです。そして,「これでどうだろう!」と得意げに見せてみるのです。誰にって? 「子どもたち」に学びを通して見せるのです。つなげたことで,子どもたちの学びが活性化し,深まるのならそれでいいのです。もちろん,仲間の先生方に見てもらい,「いいね!」「そうだねぇ~!」「もうちょっと,こうしたほうがいいんじゃないかな。」なんて言いながら授業展開や発問の仕方,活動の進め方などについて話し合うのもいいでしょう。それが研究仲間ってものです。自分の担当する教科がその時につながっていないからって,知らん顔するようではいけませんよ。みんなで少しずつ知恵を出し合うのが研究仲間のいいところです。

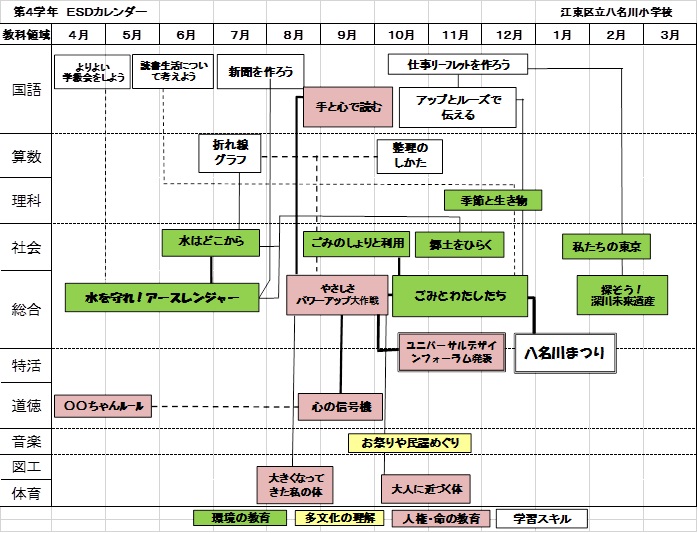

ESDカレンダーだからって,最初から全ての教科・領域をつなげようなんて考えなくていいのです。このESDカレンダーを見てください。

(江東区立八名川小学校の平成22年度研究紀要より)

3つの教科・領域しかつながっていないでしょう。それでも,今までにないつながりで学びが深まったのなら,それはカリキュラム・マネジメントの始まりで,喜ばしいことです。

どのようにつなげたら,子どもの学びにどのような良さや深まりが生まれるのかは,研究の重要な入口です。初めから完璧なものを求められると,どこかの学校のコピーで済まそうとするのが人情です。よさそうなものを参考にするのはいいけれど,意味も考えずに借り物を並べればいいというものではありません。

校内の研修などで「ESDカレンダー作りをしよう」という時には,下記のような作成の手順が必要ですね。

■ESDカレンダー作成の手順

1,全ての教科領域の単元名一覧(コピー)を学年ごとに持ち寄り,単元名をマーカーで色分けする。例えば,「環境」は緑色,「国際理解や多文化理解」は黄色,「人権や命」はピンクなどとつなげる視点と色を校内で統一して取り組む。

2,学年全体を見渡して,どんな時期に何色の単元が多く集まっているかを眺め,大まかな学習のつながりを作ってみる。「4年生はごみや水など『環境』に直結する課題があるから,それを発展させてみようか。」「地域にペットボトルの処理施設があるけれどつながるかな。」「社会科では上水の仕組みを中心に勉強するけれど,下水にも注目させれば,家庭での水の使い方を変えられそうですね。」「では,東京都の下水道キャラバンと連携したらどうでしょう。今から予約ができるかな。」「調べたことをまとめるには国語の説明文が役に立つね。」「自分たちで調べたことをグラフ化させたら,工夫しながら理解が深まるね。」などと,イメージを膨らませる。そのようにしながら,以下のようなESDカレンダーの姿が浮かび上がってくる。

3,ESDカレンダーの台紙上に,総合的な学習の時間,あるいは生活科を中心にしながら関係しそうな単元を並べ,学習のつながりを線で結んだり,つながりの意味を吹き出しにして書き込んだりする。(コラム第6回の八名川小学校や連光寺小学校のスタイルを参考に工夫するとよい)

4,作ったESDカレンダーについて,グループごとに1名の説明者を残し,あとの者はワールドカフェ方式で,他のグループの発表を聞いたり質問したり,助言(情報交流)したりしながら周る。

5,中心になる総合的な学習時間の単元名やねらい,主な学習の過程や時間数などについて再度グループで話し合う。この際,単元は年間を通じて1本で作るのか,2ないしは3つの単元で進めるのかを話し合っておく。発達段階や学習経験,あるいは問題意識の広がりによって,変わることもありうる。計画に子どもたちを合わせるだけでなく,育てたい子どもの姿に向かって子どもたちの問題意識を刺激しながら発展させていくといった柔軟性も大切なのだが,まずは子どもたちが夢中になるような計画作りを心がけよう。

6,ESDカレンダー作り研修会で話し合ったものをフォーマットに落とし込み,次回の研修会に共有する。各学年の学習指導計画部分については,年間を通じた実践を進めながら1年間で作り上げる。

※ 一度に先の単元計画まで立てさせようとすると,形だけのものになりがちです。その都度,子どもたちの意識をどうやって高めようかと工夫し,目の前の子どもたちに合わせてのたうち回りながら作ったもののほうが,後々,価値のある学習指導案になると思います。

また,学びをつなぐために具体的にどうしたらいいか困るときなどは,「何か使えそうな考え方はなかったかなあ?」と,先生がとぼけていると,子どもたちが,「先生,これって表にまとめ,それをグラフにしていくと,『変化』がわかりそうです」「これって道徳の○○と同じように,『仲間外れにしない』っていうことではありませんか?」とか言うかもしれません。「本当にそうかな~。それって,どういうこと?」などと聞き返しながら共有していきます。

つなげて活用できるものなら,教科や領域を越えてつなげればいいのです。

《問い》「カリキュラム・マネジメントとして大切なことは何ですか?」

《手島》その年に作ったESDカレンダーについて,実践してみて気づいたことを生かして改善し,それを次年度の学年に担当者に渡すことです。その際には,子どもたちの作品や活動の様子(写真・ビデオなど)も,活動を展開するのに使ったお知らせや,ワークシート,依頼の手紙なども全て同じフォルダの中に入れておくのです。その心遣いが,次年度の実践を支え,前年度を越える実践につながっていくのです。PDCAサイクルと一般的にいいますが,具体的には上述した内容のことを,どの学年でもきちんとまとめ,だれもが使えるように整理しておくことが大事です。前年度の学習指導を次年度につなげていくことが,カリキュラム・マネジメントに取り組むということです。

《次回予定》

「学びに火をつけるには,どうしたらいいのでしょうか?」

手島 利夫

1952年東京都生まれ。

前江東区立八名川小学校長。ユネスコスクールとしてESDカレンダーの開発・ESD推進に携わる。

2007年以来,ESD円卓会議委員等の役職を務める。2010年第1回ユネスコスクールESD大賞を江東区立東雲小学校が受賞。2012年第3回ユネスコスクールESD大賞を江東区立八名川小学校が受賞。2014年ユネスコESD世界会合参加。2015年博報児童教育振興会より,教育活性化部門で「博報賞」個人受賞。2017年,第1回ジャパンSDGsアワード特別賞を受賞。2018年,日本ユネスコ国内委員会会長賞としてユネスコスクール/ESD推進功労賞を受賞。

◆著書◆

『学校発・ESDの学び』(2017年 教育出版)

共著『日本標準ブックレット 未来をつくる教育ESDのすすめ』(2008年 日本標準)

手島先生へのご質問,ご感想などはこちらまでお願いいたします。

1e-040-00@kyoiku-shuppan.co.jp

←第6回「本校は,社会科でESDに取り組んでいますが,それでいいのでしょうか?」ほか へ