第8回「学びに火をつけるにはどうしたらいいのですか?」ほか

《問い》「『主体的・対話的で深い学び』が流行っていますね?」

《手島》そうですね,学習指導要領で示された途端,猫も杓子も「主体的・対話的」って言い出しましたね。現場でも多くの先生方が「子ども主体の学びのあり方」に深い関心を寄せ,自分の学校,あるいは自分の学級でも何とか実現しようと,目的意識をもって取り組み始めていることは,とても価値あることに相違ありません。しかし,主体的な学びづくりって,口で言うほど簡単ではありません。ご自分で実践したことのない,にわか論者が事例をかき集めてでっち上げた本を読んでも,あなた自身がすぐにできるようになるとは限りません。

それこそ,餅の絵は描けても,餅を作る過程を熟知していないと実際に作れるとは限らないことと一緒です。餅の絵をうまく描く人に,お供え餅を作らせてみると,厚手のせんべいを重ねたようにしかできなかったり,せっかくいい形に作っても,冷えて固まる前に自分の重さで溶けるようにつぶれてしまったりすることもあります。絵を示すのではなく,きめ細かな実践をもとにしたレシピ(過程)を示せることが重要なのです。

私自身も授業は失敗の連続であり,うまくいくほうがまれでした。教科担任制でもない限り,同じ授業を2度続けて行うこともなかったからでしょうか。また,次年度に同じ学年をもてるとも限りませんでした。毎回,別の材料で別の目標に向かって指導を繰り返しているだけでは優れた授業者になれるわけがないのです。

そういう意味では,今後は教科担任制の拡大も必要ですね。しかし,教科担任制を実施している中学校であっても生徒主体の授業が十分に行われているとは限りません。要は優れた指導観を踏まえた実践的な研究が重要なのです。

私どもにとっては,研究授業という研修の機会が何よりも大事でした。何日も前から指導案を練り,子どもたちの反応を予測したり,模擬授業を繰り返したりしてイメージを膨らませ,その時に考え得る最高の指導案を立てて実践し,多くの方々からさまざまな指摘を受けつつ,授業力を磨いてきたものです。もちろん個人や仲間との研究も,連綿と続いてきています。日本の先生方の底力は,ここにあるのです。

マスコミや,それに踊らされた教育委員会が必死になって「ドリルを使った学力向上」を叫んでいた時代にも,子どもの学ぶ心に火を点し続けてきた「先生」たちがいるのです。どの教科・領域の研究会でも「子どもの主体的な学び」を抜きにした研究など,あり得なかったはずです。子どもたちが「問題意識をもって」「主体的・対話的」に学べば,学力なんて後からついてくるのです。もちろん,学力だけの問題でないことはご承知の通りです。これらのことは,「学校発・ESDの学び」の第二章の4「心配するな,学力は後からついてくる」をご参照ください。

今こそ,私たち日本の教師が培ってきた本質的な指導力を共有し,日本の教育の変革を進める時なのです。

《問い》「探究って,はい回るだけになりがちではないですか?」

《手島》そうですね。形だけ問題解決的に探究していても,「活動あって学びなし」なんて言われがちです。はい,仰せの通り,ほとんどが失敗例です。それは子どもたちに真の問題意識をもたせきれていないのが原因です。また,先生方が主体的・問題解決的な指導の重要性を理解しているにもかかわらず,その具体的な手立てを十分に身につけていないことも一因かもしれません。

私は幸せなことに,八名川小学校の先生方と「子どもの学びに火をつけろ」を合言葉にした具体的な研究・実践を続けることができました。それは私が新採3年目に「無門会」という社会科の研究会で出会った,当時東京都中央区立城東小学校校長をされていた古川清行先生から学ばせていただいた,次のような教育観が基盤になっていたからだと思うのです。

子どもの成長,発展は,他からの強制によって果たされるものではない。むしろ,一人一人の自己変革を促していくことが大切である。

本当の学習は,自ら求め,自ら探り,自ら納得して身につけていくはずのものです。そのために教師は,まず,「分かりたい」という子どもの意欲を高めていくことに,最大限の努力をしていくことが必要です。子どもたちが目標を立てる際,特に留意して指導することは,

・事実に基づいた具体的なものであること

・興味・関心とともに切実な必要感・価値観に基づくものであること

・解決への見通し(予想,順序・方法など)がもてること

・目標の設定は,毎学期,諸行事,一つの単元の初めなど,さまざまな場・機会を捉えて,実施させるように配慮する。

・仲間(上・下学年,同学年)との生産的なふれあいの場を用意し,その凝集性を高めるとともに協同の必要や協同のための方法,心構えなどを体認しておくように導く

これらのメッセージを読むたびに古川先生のまなざしが感じられ,身が引き締まります。40年経った今頃になって,やっと時代が古川先生に追いついてきたのかと思われるのです。

《問い》「バックキャスティングの考え方で,単元を展開し,学びに火をつけるとは,どういうことですか?」

《手島》今までの経験や現状分析から未来の予測・計画を立てるのが「フォアキャスティング」だとしたら,あるべき未来の姿をゴールと定め,それをどうやったら実現できるか,逆算しながら,今どうするか計画を立てる方法が「バックキャスティング」です。

SDGsも「2030年のあるべき世界の姿やそれを阻む課題を可視化し,持続可能な世界を実現するために今をどう変えていくか,皆で知恵を絞っていく」という,バックキャスティング的な取り組みですね。

問題解決的な学習過程を考えるときにも,教科書に載っている写真や資料を使い,例示されている学習問題を参考にしながら他人の立てた計画をなぞって熱心に学習を進めるというのでは,主体的な学びになりません。「熱心に取り組む」というのは「主体的」と似て非なるものです。他人事でなく自分事として学ぼうという意欲こそが重要なのです。

この意欲を育てる主体的な学習過程を創るのなら,ゴールから逆算しながら,何が必要なのか考えてみることが大事です。つまり,単元の終わりにどのような子どもの姿が実現できているのか,「思いっきり楽しみながら学び,実践し,発信している子どもたちの姿」をイメージします。「そこに向かう学習問題」の中にはどのような問題意識が詰まっているのだろうか。多様であってもゴールに向かう強い方向性のある問題意識をもたせる,すなわち,「学びに火をつける」には,子どもたちの常識を揺さぶる出会いを仕掛け,子どもたちに驚きや感動を与え,疑問をもたせることが重要です。子どもたちの感性に働きかけ,関心や興味をそそり,ワクワクするような導入を通して,学習の基盤となる基礎的な事実との出会いを演出するのです。そのためには,教科書で示されているイラストや資料が使い物になるのかどうかも検討する必要があります。また,単なるワクワク感だけでは,はい回る探究活動に堕してしまうため,バックキャスティングされた「ゴールに向けた狙いをもった導入」こそが必要なのです。それが「学びに火をつける」コツです。ですから,その単元の指導全体に傾ける情熱の8割以上の力を注いで単元の導入について考え抜くことが大切なのです。

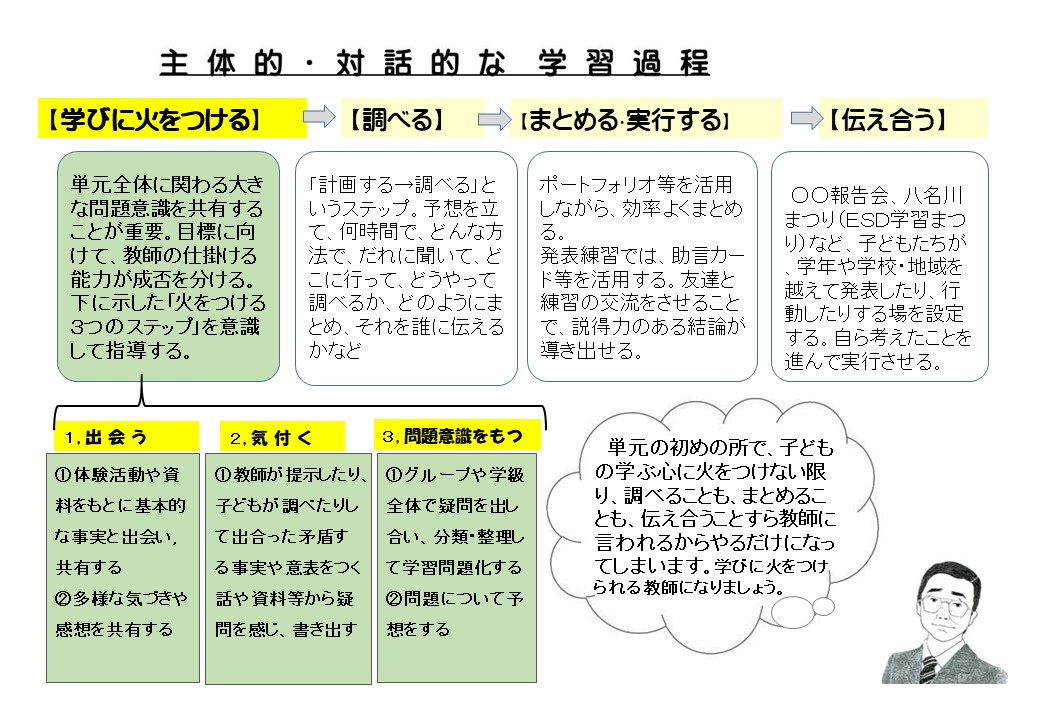

「学校発・ESDの学び」の第四章「子どもの学びに火をつける」でお示ししている「主体的・対話的な学習過程」(上図)は,古川先生に教えていただいた考えや実践を基に,先生方が理解しやすい言葉に私が翻訳するような気持ちで作ってあります。

子どもの学習は左から右に流れますが,指導案を考えるときには,「伝え合ったり,実践したりしている具体的な子どもの姿」を初めに描き,右から左に向かって,「どんな資料を用意し,どんな出会わせ方や声かけをしたらこうなるかな」などと考えながら計画を立ててみてください。

また,「子どもの学びに火をつける」際の①出会う(問題に気づかせる),②気付く(火をつける),③問題意識をもつ(テーマを決める)の3つのステップやその具体的な解説は,第四章の4「主体的な学習過程づくりの要点」や,5「どうやって学びに火をつけるのか」の中で,さまざまな実践事例を交えながら詳しく解説しています。今回の話と合わせてご参照いただけますよう,お願いいたします。

《次回予定》

「職員の異動があります。ESDが持続不可能になりそうです。どうしたらいいのでしょうか?」

手島 利夫

1952年東京都生まれ。

前江東区立八名川小学校長。ユネスコスクールとしてESDカレンダーの開発・ESD推進に携わる。

2007年以来,ESD円卓会議委員等の役職を務める。2010年第1回ユネスコスクールESD大賞を江東区立東雲小学校が受賞。2012年第3回ユネスコスクールESD大賞を江東区立八名川小学校が受賞。2014年ユネスコESD世界会合参加。2015年博報児童教育振興会より,教育活性化部門で「博報賞」個人受賞。2017年,第1回ジャパンSDGsアワード特別賞を受賞。2018年,日本ユネスコ国内委員会会長賞としてユネスコスクール/ESD推進功労賞を受賞。

◆著書◆

『学校発・ESDの学び』(2017年 教育出版)

共著『日本標準ブックレット 未来をつくる教育ESDのすすめ』(2008年 日本標準)

手島先生へのご質問,ご感想などはこちらまでお願いいたします。

1e-040-00@kyoiku-shuppan.co.jp

←第7回「ESDカレンダーって,令和の時代と関係があるのですか?」ほか へ