ラーニング・マウンテン

-学びのゴールとプロセスをデザインする-

大妻女子大学教授 樺山敏郎

「ラーニング・マウンテン」とは......

主体的・対話的で深い学びの実現に向け、個別最適な学びと協働的な学びの一体化を図る授業づくりのために、筆者は"学びの文脈"を子どもとともに創るという理念を提唱しています。この理念を具現化するのが、"ラーニング・マウンテン"(筆者考案)です。

"ラーニング・マウンテン"とは、 「Let's Climb the Mountains of Learning」(学びの山に登ろう)の略称で、各教科等の単元や題材のまとまりを"山登り"に例えたものです。子どもたち一人一人が目ざす頂上(ゴール)とルート(プロセス)をデザインし、学びを見える化したものです。単元の目標、内容、方法、評価の観点等を構造化して示すことによって、教師はもとより子どもたち自身が学びの現在地を確認しながら、より高みを目ざすイメージがわいていきます。

単元の導入段階において、学んでいく方向を見通し、各段階での振り返りを大切にすることで主体性や自律心、メタ認知能力を育んでいきます。同時に、課題の解決と目標の達成という頂上(ゴール)を常に意識しながら、最後まで粘り強く、自らの学びを調整していこうとする態度を培っていきます。

コンピテンシー・ベースの授業を目ざし、 ユニバーサル・デザインに配慮しながら、決して一様ではない"学びの文脈"を子どもとともに創っていくところに価値があります。

ラーニング・マウンテンには、教師が教えたいことを子どもたちが学びたいことへ変えていく力があります。そして、マウンテンの頂上(ゴール)に立つ子どもたちの学びには、教師が教えたいことを越えていく可能性を秘めています。

マウンテンの頂上には、きっと、学級全体の、そして子ども一人一人のWell-Beingが待っているはずです。

本資料では、教育出版の教科書教材を用いた「ラーニング・マウンテン」の作成及び活用の仕方について解説しています。記入スペースが空欄のものは、子どもたちへの配布用として一緒にご活用ください。

なお、資料内「ラーニング・マウンテン」の各項目の文言については、以下の内容をご確認ください。

|

■みんなで解決したい問い(学習課題) 「みんなで解決したい問い」には、言語活動を通して指導事項を指導するという考え方の下、子どもが遂行していく言語活動を位置づけ、教師が育成しようとする重点化された指導事項を含む文言に仕立てます。 ■「わかること・できること」「考えること・表すこと」「くふうして学ぼうとすること」 単元の3観点に基づいて設定する評価規準を教師が主導しながら、子どもの言葉でわかりやすく示します。「わかること・できること」は「知識・技能」、「考えること・表すこと」は「思考・判断・表現」、「くふうして学ぼうとすること」は「主体的に学習に取り組む態度」と対応させ、これらを子どもも意識して、学びを進めていくことが大切です。そのことが、指導と評価の一体化を図ることにつながります。 ■各ステージ(こんな学習をしてこんな力を!)・評価 「こんな学習をしてこんな力を!」では、各ステージとして単元の導入部(第一次)、展開部(第二次)、終末部(第三次)に分けて学習活動を設定します。各ステージ(次)のそれぞれの学習活動が学習課題の解決に向かう流れとなるよう、時間のまとまりを意識しながら設定します。 「評価」については、教師側からその内容や方法を提示し、いつ、どのような評価が行われるかについて子どもに伝えるようにします。各ステージ(次)の中途では学びの進度や状況を踏まえて、子どもと協議しながら学びの方向を修正したり調整したりする余地を残しておきます。 ■この単元に関わってこれまでに知っていること・できること 同系統の単元や題材のまとまりにおいて前学年や前単元までに習得している「知識及び技能」と言語活動を通して獲得してきた「思考力、判断力、表現力等」について、単元の導入で自覚できるようにします。この欄は、単元の第1時間めに記入することになります。教科書の各単元に記載されている"ここが大事"を参照しましょう。 |

「ラーニング・マウンテン」はこちらの書籍でもご紹介をしています。 ぜひ、ご覧ください。

表紙をクリックすると、別ウィンドウにPDFファイルが開きます。

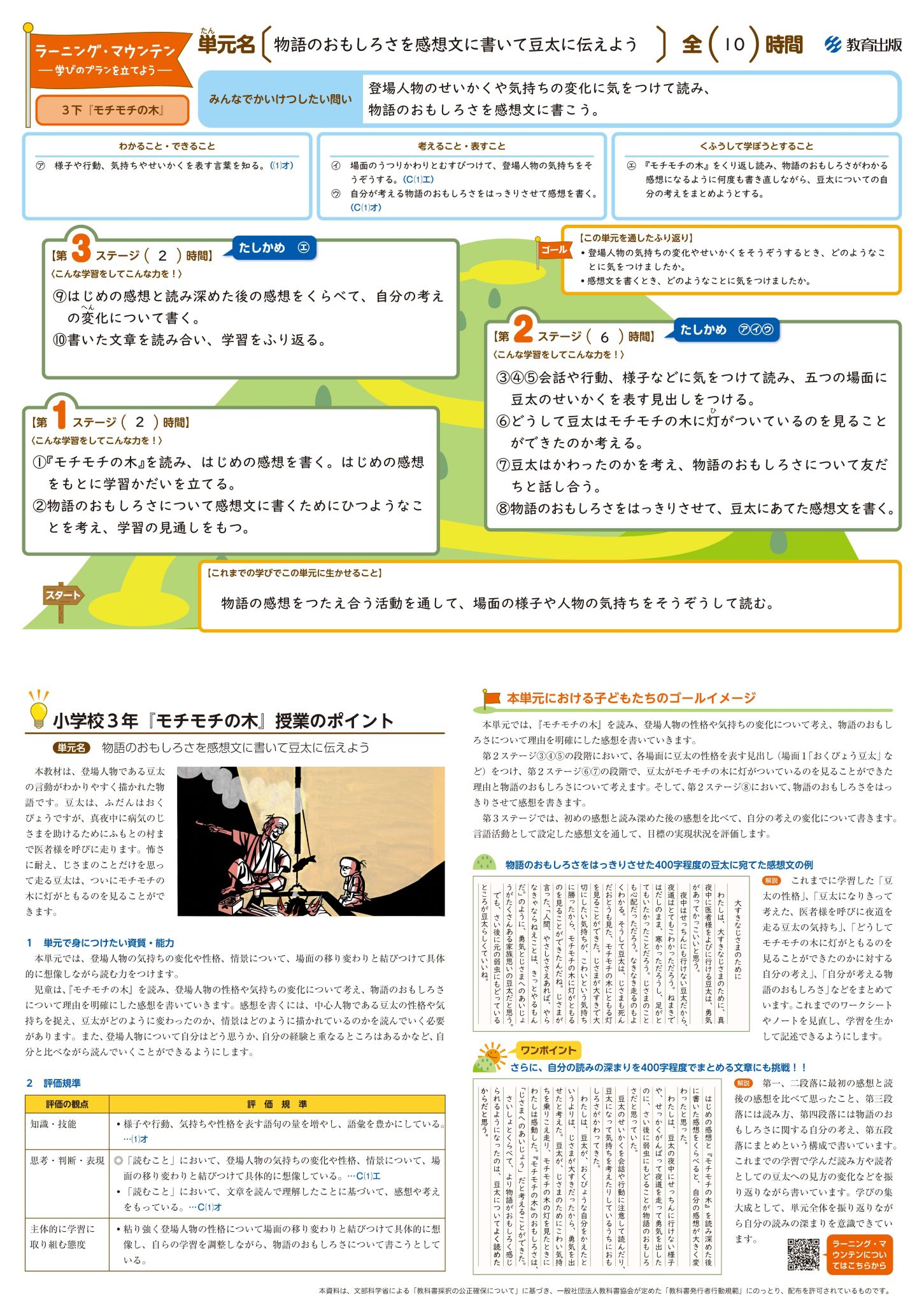

第12号『モチモチの木』(三下)

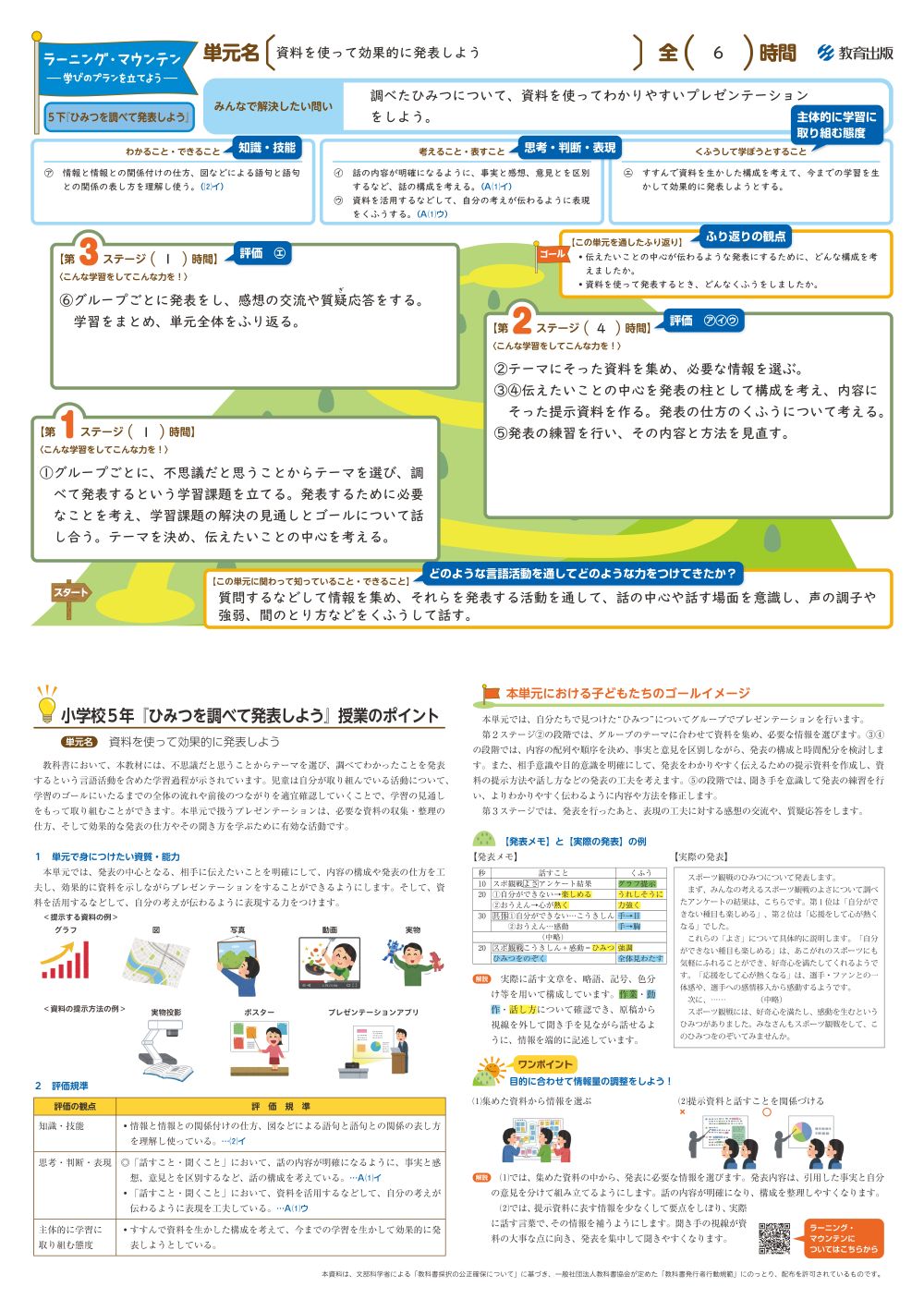

第13号『ひみつを調べて発表しよう』(五下)